如此一来 , 结合重要的解体现象 , 小行星小角度撞击地球的“姿势”就可以分为五种:逃逸 , 直接撞击并解体 , 直接撞击不解体 , 捕获撞击并解体 , 捕获撞击不解体 。

03

捕获撞击的几率与什么因素有关?

捕获撞击场景的可能性的确存在 , 只不过也确实很小 。 虽然小 , 但仍然有可能 。

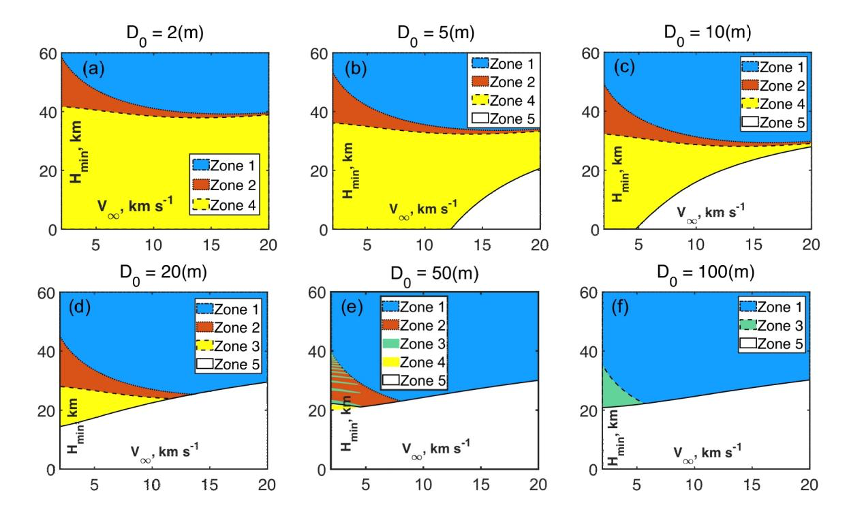

通过对直径2米、5米、10米、20米、50米以及100米的小行星在2km/s到20km/s的速度范围(地球影响球边界处的速度)、0到100km的理论近地点高度范围内进入大气的过程及结果进行了仿真 , 我们发现了两个主要规律 。

本文图片

图7:不同直径下五种撞击模式的参数分布 。 其中 , 区域1-5分别表示逃逸、捕获撞击不解体、捕获撞击解体、直接撞击不解体、直接撞击解体 。

第一个规律是小行星被捕获的参数范围对速度较为敏感 , 且速度越大 , 可被捕获的参数空间就越窄 。 这并不难理解 。 速度越大 , 小行星就越容易接近逃逸速度 , 而且也使得驻点压强更容易到达解体强度 , 从而使之更易解体 。 因此 , 留给捕获撞击的参数空间就不可避免地缩小 。

第二个规律是小角度进入时 , 对于几米至百米尺寸的小行星 , 尺寸大的小行星更容易解体 。 这是由于直径大的小行星面质比更小 , 减速更慢 , 因此在相同高度下 , 速度大的驻点压强也更大 , 更易达到小行星的解体强度 。 小角度撞击下 , 速度较小的小直径小行星更容易落到地面上 , 也是基于同样的道理 。

将两个规律放在一起还能发现 , 解体在一定程度上加快了捕获空间的缩小 。 有一些原本能够飞出大气层再飞回来的小行星 , 由于发生了解体 , 失去了飞出大气的机会 , 在绕地球运行多圈之前便迎来了命运的结局 。

04

捕获撞击轨道长什么样?

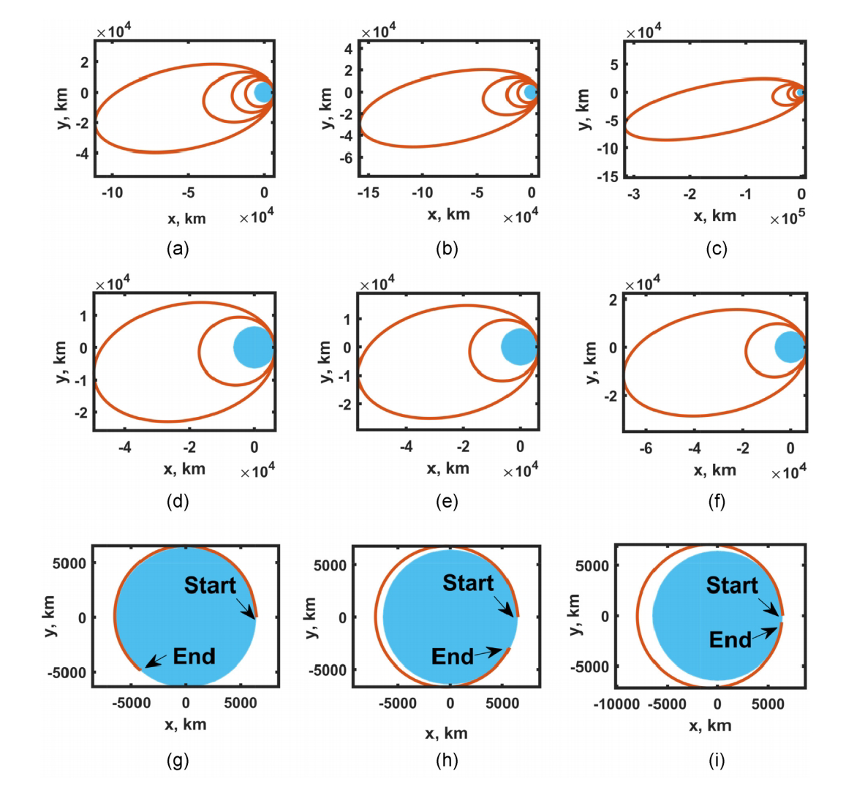

被地球短暂捕获的小行星 , 它们的轨道随近地点高度和速度的不同也呈现出一定的规律 。

本文图片

图8:不同进入条件下的小行星捕获撞击轨道

进入大气层时 , 近地点越高的小行星 , 在最后一次进入前绕地球的圈数也越多;速度越大的小行星 , 轨道的半长轴就越长 。

除此之外 , 捕获小行星在绕地球飞行时 , 每一圈的轨道特点也有所不同 。

随着圈数的增加 , 小行星的近地点会逐渐降低 , 轨道也由椭圆向圆形趋近;与此同时 , 小行星在大气内待的时间也更久 , 走过的地面航程也更长 。 这意味着 , 捕获小行星在绕地球飞行时 , 越靠近最后一次撞击 , 被人们目击到火球的概率就越大 。

推荐阅读

- 星链|石豪:在太空,马斯克和美国当局是如何作恶的

- 模拟|(图文+视频)C4D野教程:Windows11的壁纸动效是如何制作的?

- 原神|iQOO Neo5 SE评测:驯服原神的2K价位段轻旗舰

- 帮信罪|带你了解什么是“帮信罪”如何避免落入陷阱

- 孩子|“双减”后 科学实践课如何做好“加法”

- 在线|企业配电房如何实现无线测温?安科瑞

- 尺寸|小米 12 / Pro 手机 3699 元起,雷军谈“双尺寸双旗舰”如何选择

- 视点·观察|拍照搜题等同作弊 App叫停后如何整改

- 沈余银|视频化趋势下,云技术如何让视频表达更高效?

- 容器|技术向:如何通过阿里云盘备份群晖 NAS 数据