大家的商业模式几乎是统一的 , 而且看起来没有逻辑错误 。 甚至有着“达则兼济天下、拯救地球”的英雄主义色彩:

人类文明的下一步必然是向太空扩张 。 地球对于不断增长的人口来说太小了 , 我们在有限的资源上挣扎 。 为了长期生存 , 我们需要成为一个多星球、太空飞行的物种 , 尽最大努力去开拓太空资源 。

而游走在地球周围的小行星们 , 除了储存大量的水 , 还有铂金等贵重金属 。 水被用来做火箭助推剂 , 而铂金则最好能运回地球 , 毕竟这是一种制造氢燃料电池的关键催化剂 。

而南非和墨西哥的两大铂金矿诞生的原因之一 , 就是恰恰享受过陨石“砸”下来的殊荣 。

听起来是一个极为相似的故事 。

然而不幸的是 , 正是这个逻辑没有大问题的商业模式 , 十几年过去 , 不仅没有一家企业找到合适的小行星并采到矿 , 甚至是连第一步——对小行星的勘察工作 , 都没迈出去 。

原因就在于 , 每一个执行细节 , 都是巨大的技术挑战 。

举三个最可想象的例子 。 首先 , 便是时间问题 。

NASA在2016年9月发射的探测器OSIRIS-REx , 直到2020年10月才着陆到一个名叫101955 Bennu的近地小行星上成功采集了样本 , 而返回时间为2023年 。 整个周期达8年的任务 , 斥资近10亿美元 。

第二 , 在太空中 , 提取水资源和矿物资源 , 意味着你需要在太空中建立庞大的基础设施来提炼水和矿石(你不会以为直接把行星拖到地球上吧) 。 粗略计算 , 不如参考地面一座钢厂的造价?成本可想而知 。

有趣的是 , 从2010年日本準鸟号收集行星颗粒的相关记录来看 , 其实探测器并与行星并没有精准对接 。 后者在按照自己速度运转的情况下 , 飞船仅仅是在附近翻滚过程中让一些灰尘“漂”了进去 。

第三 , 到底是谁来买单的问题 。 虽然包括美国、英国、日本以及欧盟部分国家都曾向一些行星资源创业公司捐赠数千万美元的款项 , 但那时候 , 并没有国家或机构真正愿意付诸一个过于遥远的行动 。

本文图片

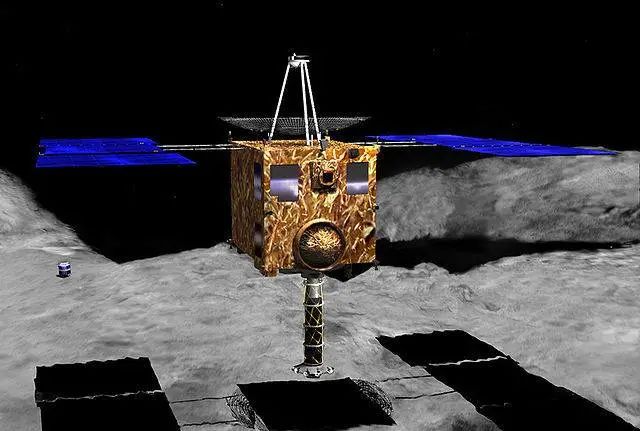

画家笔下的準鸟号

后来的商业故事 , 很多天文与航天爱好者再清楚不过:

有谷歌和维珍背书、名噪一时的Planetary Resources在2019年倒闭;

Deep Space Industries 则在2018年被卖给了航天器推进与控制系统开发商 Bradford Space;

Aten Engineering的Twitter则在2019年就几乎停止运营…

这就像每一个新兴产业的第一阶段——早期尝试的企业 , 在炒作达到顶峰后便会被撕开问题本质 , 大多数都会以失败告终 。

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代

- 观众|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相

- 观众|古筝机器人现场演奏,32件展品亮相中国科技馆“智能”展厅

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种

- 风险|筑牢安全线 打造防护堤 中国移动为5G业务发展保驾护航