王如晨/文

文章图片

小米集团(1810.HK)股价两日涨幅稳健 , 市值再度超越6600亿 。 加上小米11/骁龙888首发、组织升级、小米之家1000家店诸多话题(雷军兑现了2017承诺 , 估值新维度) , 动力十足 。

外部声音亦再度多起来 。 尤其事关小米挑战与竞争力 。

今天只谈一个问题:小米的最大挑战 。 或者说 , 雷军这一刻最大的烦恼 。

很多人肯定会提技术、品牌高端话题、获利能力、商业模式等方面 。

都很关键 , 我也认为 , 此刻的小米 , 浑身都是宝 , 但我并不认为上述单一要素是它此刻核心挑战 。

我理解的小米挑战 , 或者雷军最为焦虑的部分 , 在于一个日益不确定性的时代 , 如何建立一种可持续、拥抱变化、富有创新精神的组织能力与领导力 。 它当然关涉着人、文化、价值观层面 。

此刻 , 我眼中的小米 , 尽管有各种目标 , 幽怨与兴奋 , 但它其实一直没什么大毛病 。

它有奇特的均衡感 。 这与性价比、技术普惠、自洽的业务架构、商业模式、价值链、投资、生态体系深有关联 。 几乎每个环节 , 都能感受到小米的一种稳定性 , 一种确定性 。

不是夸大 。 很多企业看似跑得快 , 骨骼也很健壮 , 有的还很清奇 , 但就是让人感觉不踏实 , 总有一种某日会突然坍塌的感觉 。

小米有很多粗糙处 , 但是从来没有给过我这种感受 。

小米结构的稳定性 , 运营的均衡、平衡、稳定、确定性 , 不是所有企业具备的能力 。

有些方面像是冥冥中的事 。 无论早期的“铁人三项” , 最近三年的“新铁人三项” , 小米的“三”是一种极为稳定的结构 。 三点决定一个稳定的平面 。 但小米的“三”不是简单的平面并列或加法 , 而是价值链循环 。 你要明白 , “三”是中国传统文化中极富生命力的概念 , 既是多样性、极大数的象征 , 同时又是生态临界点 , 所谓“三生万物” , 就像寒武纪了 。

而从“手机+AIOT”到“手机*AIOT” , 同样走出了并列、加法 , 走向乘数、化学反应 , 也是网络规模效应 。 今日小米给我一种临界爆发的节点感受 。

这种均衡能力、生态的内核 , 到底是个什么东西?

有许多解读 。 但我看到的就是这种结构、组织、价值等层面 , 背后有小米基础商业立场、价值观、文化 。

归约一下 。

1、 不要小瞧了“性价比” , 它决定了小米的产品结构、价格区间、用户结构、供应链关系、开放的维度与生态获利 。

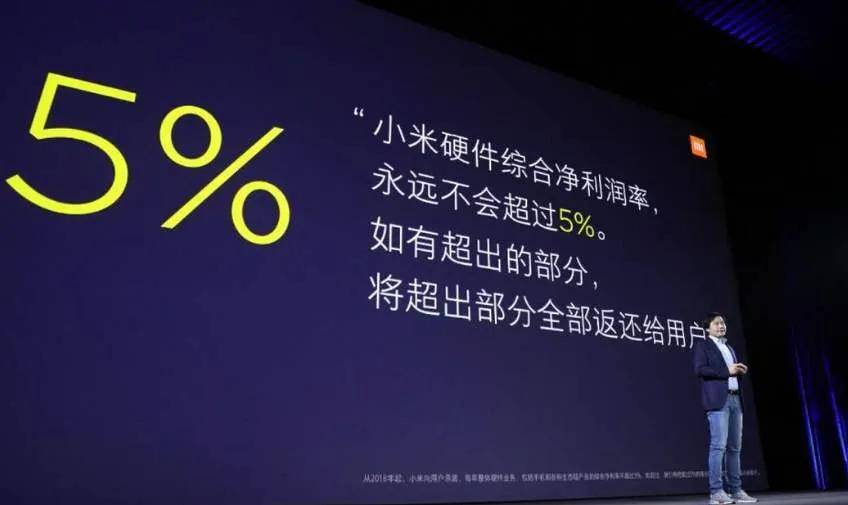

2、 不要小瞧了“硬件综合毛利率不高于5%” , 它决定了小米品类、品牌影响力、小米多样性、潜在体量规模 , 乃至小米的公共企业属性 。

3、 不要小瞧了小米持续演进的所谓“新铁人三项”架构 。 尽管未来会进一步升级表述 , 但基础要素决定了小米变现机制、效率、可持续的商业模式 , 也决定了未来小米服务的深度与广度 , 决定着小米生态的丰富性、跃迁高度、空间革命 。

它们其实都是文化与价值观核心构成 。 即便10周年节点上 , 雷军更新了很多 , 也讲了未来期望与小米的新10年战略 , 脱离这些 , 将失去基础 。

那么 , 这跟雷军此刻的烦恼、焦虑有什么关系 , 他应该高兴 , 每天发出微笑才对 。

那是因为 , 在迈过10年发展节点之后 , 结构化、稳定性、确定性 , 反而会成为未来一个较长周期或者未来10年发展的最大阻力与挑战 。

《创新者的窘境》里 , 克里斯坦森描述过这种稳定结构面临的挑战 。 因为 , 它背后有日益固化的结构与流程 , 成熟 , 可预期 。

但世界满是不确定性 。

新的周期 , 小米在持续强化各种单一、有限要素能力的时刻 , 需要持续将这种相对成熟、可预期的稳定的结构、能力解耦 , 变成积木、敏捷形态的架构 , 通过快速调动、协同生态之力 , 敏捷交付 。

它与技术、数据、产品、流程深刻关联 。 但本质却是以人为本的洞察力、体验、场景、敏捷响应与交付、组织、文化、价值观的事 。

小米已经是一家大公司 , 它已经相当复杂 。

这事关小米新一个阶段的组织能力 。 当然也事关小米集团的领导力 。

过去一个阶段 , 尤其是IPO后 , 小米组织架构持续升级 , 频次高过许多巨头 。

表面为增长而战 。 毕竟 , IPO后 , 每个季度的财报数字都不容易 。 但我认为 , 出货、增长虽是紧迫事 , 但是 , 在组织内部建立一种持续创新的机制 , 保持小米长期的生命力与战斗力 , 保持长期的价值观与核心立场 , 于雷军来说 , 更为核心 。

过去一年的组织架构、业务版图升级 , 经历了功能化、扁平化、场景化、大中台小前台的演进 。 这背后有长短期业绩驱动、人才培养、品类扩张、生态开放、打破中间层的用心 。

但远远不够 。

我说小米具有稳定性与发展的确定性 , 是站在回望过去10年的视角 。 但每个单元 , 它并非都是王者 。 小米过去靠的是用户洞察下的整体协同 , 全要素磨合出来的高效率 。 但整体品质还需要持续打磨 。

就是说 , 未来一个阶段 , 小米的挑战 , 就是既要加快单一要素的能力强化 , 更要注重整体跃迁的平衡 。 这里面有不变与万变 , 有节奏的变化 。 这种变化就是文化 , 这种能力就是领导力与组织力 , 当然它指向执行 。

这种文化与能力的适用 , 远高于产品层面 。

王嵋话题看似是偶然事件 , 放在5年前甚至3年前 , 根本就不是什么事 。 人们甚至还会觉得这个女生亲切、接地气 。 但今天已大有不同 。 这种变化的归约就是种种不确定性 , 你不能只站在单一的产业视角处理问题了 。

一件微末小事都可能引爆成为整个组织的大事 , 甚至成为整个社会的公共话题 。

应对这种挑战 , 必得在于全员的文化升级 , 必得在于整个组织的协同 。

对于雷军来说 , 作为创始人 , 他的挑战自然不同以往 。 作为至今仍活跃在前台的第一代互联网创业家 , 过去10年 , 他通过小米以及小米生态再度验证了自己从0到1的创业家能力、全面驾驭一个巨形商业组织的能力 。

单纯从行业影响力、财富看 , 他早已超脱在外 , 小米诞生时 , 他说过 , 这是他最后一个亲自参与、从0到1创立、管理、打磨的公司了 。 而此刻他真正的在意处 , 恐怕不是小米微观面 , 而在于小米可持续的基本价值观、创新精神、生态价值、生生不息的文化力 。

今天在一个朋友群里 , 谈到雷军 , 我提到 , Q3财报结尾 , 小米董事会提到雷军一身两兼不合香港上市公司治理 , 但董事会认为 , 此刻公司需要这种架构设计 。

我是不信雷军执意恋栈才一身两兼 。 他应该是在为小米新一阶段铺垫组织能力 。 我还记得IPO前 , 他在武大公布“硬件综合毛利率不超过5%”时的那种激动 。 那不偶然 , 我第一时间就说过 , 这是制度设计 。 当然今日看 , 它应该也是底线思维、制度设计、价值观、文化力 , 一定会持续反映在小米领导力与组织力上 。

文章图片

这是一个紧迫的关键节点上发出的声音 。 雷军内心一定有他的焦虑面 。

后来他也谈过多次 。

事实上 , 我在小米10周年雷军演讲中感受更多 。

几个月来 , 你应该听到多次谈三大铁律:技术为本、性价比为纲、做最酷的产品 。 他其实不是谈微观要求 , 而是小米的价值观 。

而实现的策略 , 则是:重新创业、互联网+制造、行稳致远 。 重新创业 , 其实就是放下包袱 , 心态跃迁;“互联网+制造”应该务虚看 , 它其实是小米进一步深入行业全价值链乃至整个社会的动向 , 带有强烈的公共属性;行稳致远 , 就更直白了 。

这里面都有雷军放手、释放权力、激活组织力的动向 。

如果还不明白 , 就来看最直白的 。 10周年 , 雷军说到什么时候退休 , 给出了三个条件:

1、小米全球品牌认知度必须到一个新高度 , 全球用户能自然拼出xiaomi;

2、公司不再有人说他是“劳模”;

3、更多创业公司诞生 , 且受小米影响 。

这其实是他的三大期望 。 就小米现状来说 , 已近临界了:小米全球化正如火如荼 , 海外业务占比持续走高;小米组织架构正持续升级 , 基于技术、数据、业务的中台形态架构开始清晰;而小米生态链富有口碑 。

但看似临界 , 最后一步往往最难 。

小米品牌影响力确实正在提升 , 但目前 , 公众的认知仍需要水涨船高 , 尤其是在目前格局开始变化的时刻 , 一个代际转换的时刻 , 一个极度不确定性的时候 , 小米需要以坚实的能力确立自身的行业地位 。 今日老三还不够稳固 , 夸克认为 , 即便未来几季 , 能继续维持老三地位 , 小米仍需要震撼人心的表现 。

所谓“劳模” , 其实已够直白 。 创始人这么拼 , 一定有他不太放心的理由 。 乐高前任董事长兼CEO说 , 所谓“领导力” , 就是领导者不在的时候 , 整个组织依然能富有成效地完成目标的能力 。 雷军其实说的也是组织力与文化 。

更多创业公司因小米而生 , 这就不仅仅是小米生态链企业了 , 这是一种创新文化的力量 , 也是小米品牌的号召力 。 我们其实能在很多企业身上看到小米的影子 。

但是综合起来 , 这三个条件“三位一体” , 难度都够高的 。

不过 , 站在10年节点 , 雷军能亲自讲出来 , 已经是对组织发出的召唤了 。 他应该是做好了准备 。

这里不想揣测接下来会发生什么组织变化 。 我反而更想说 , 雷军自己此刻该补足什么 。

这是一个成名很早、非常全面的工程师、超级产品经理、成功的连续创业家、出色的投资人、生态万花筒大师 。 他影响了更多底层创业者 。

但雷军个人 , 也有他极为明显的短板:不够务虚 , 甚至缺乏更多务虚的能力 。 谈不了几句就会落到产品层面 。

这绝不是说雷军没有胸怀 , 恰恰相反 , 雷军深入底层的普惠精神鼓舞了无数人 。 核心立场上 , 他务实、坚定甚至固执 。

尽管社交媒体上高频次发布信息 , 沟通活跃 , 但雷军不是一个很会表达的人 。 他的表达缺乏更多思想的洞彻与激荡力 , 更多是工程师、实战型的指引 。

我当然不是说雷军没有思想 。 这种言论就像老外老说中国人没有信仰一样 。 其实我们的信仰就在于我们的日常生活 , 各种习以为常以至不易觉察的风俗 , 就像一条河缓缓流过 。 雷军的思想就在他日常琐碎的表达里 , 却难以察觉 。 它也在小米的均衡性、稳定性、确定性里 。

但你很少见到雷军系统地讲述他创业的经历 。 他一直在奔跑 。

这当然需要外部持续的总结 。 但它终归也是雷军个人的遗憾 。

此刻的小米 , 虽然仍急需雷军的指引与推动 , 但他实在到了需要真正深刻地理解“君子不器于物”的时候 , 静下来 , 超越碎片化与微观面 , 将过去30年的创新、创业经历重新建构 , 系统地总结 。

未来 , 他甚至需要多多停一停 , 甚至远离一下小米 。

雷军 整个人思维太重太实 , 有一种密不透风的凝滞力 。

他需要从第三者角度审视它 , 从更高、更深、更广、更多元、更轻的视角讲述小米 , 讲述创新 , 讲述伟大的愿景 。 否则 , 整个小米也会过度渗透他个人微观的思维与结构化能力 , 缺少一种思想的激荡力 。

2017年深圳小米之家旗舰店揭幕时 , 我在文章里调侃说他的话风有诗意 , 以后雷军可能要谈诗了 。 虽然过于乐观 , 但那是我关于小米未来走势的一种预判 。

当雷军不谈小米而整个产业、大众仍能从中看到未来 , 这样的小米 , 才真有辐射全球的强大影响力 。 事实上 , 即便此刻 , 他根本不需要抱怨外界说小米不是什么高端品牌了 。

【结构|雷军这一刻的烦恼是什么?】小米应该有这个自信 。 雷军更应该有 。

推荐阅读

- 代码|GGV纪源资本连投三轮,这家无代码公司想让运营流程变简单

- 建设|这一次,我们用SASE为教育信息化建设保驾护航

- 年轻人|人生缺少的不是运气,而是少了这些高质量订阅号

- 生活|气笑了,这APP的年度报告是在嘲讽我吧

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙:这是否是所有人的未来?

- 实力比|小米12对标苹果遭嘲讽?雷军:国产手机的实力比想象中强,有和苹果比较的勇气

- 雷军|和雷军一起开箱,领取小米12「专属指南」

- 设备|雷军亲自演示 MIUI 13“小米妙享中心”:一拖流转媒体内容

- 器件|6G、量子计算、元宇宙…上海市“十四五”聚焦这些前沿领域