伪装在自然界中常见 , 比如章鱼、鱿鱼等头足类动物和变色龙之类的爬行动物 , 它们通过皮肤下肌肉驱动的色素细胞和虹色细胞实现变色 , 从而使其外观与周围环境相匹配、躲避追捕 。

受变色动物的启发 , 上海交通大学化学化工学院印杰-姜学松教授课题组开发了一种光驱动的适应性视觉伪装系统 , 利用褶皱实现伪装、暴露两种状态之间的切换 。

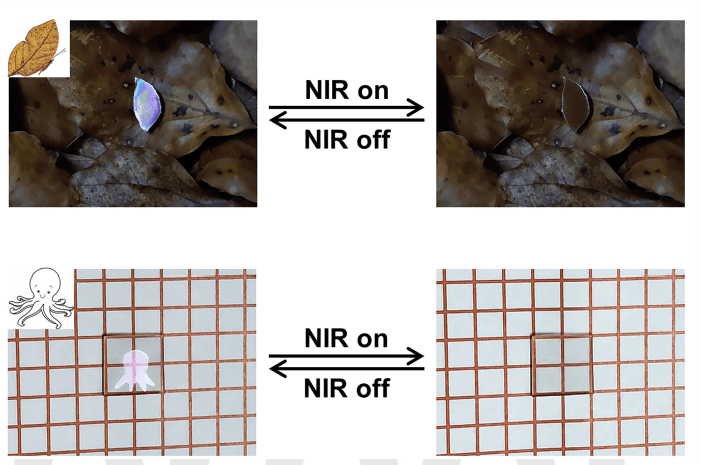

论文第一作者、上海交通大学博士生马天骄对澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员表示 , 他们已经实现了在不同波长驱动的绿叶和枯叶背景下的伪装、红外光驱动的无序图案背景下的伪装、日光下黑色背景下的伪装 , 以及透明材料在任意背景下的伪装 。

文章图片

“具体应用到生活中可能还有很长的路要走 。 可能会应用到军事伪装(避免军事目标被敌人发现而减少损伤)、生态监测(使设备融入环境 , 而不惊扰生物生存)等方面 。 ”马天骄表示 。

相关研究11月30日发表在《美国科学院院报》上 , 论文标题为“Light-driven dynamic surface wrinkles for adaptive visible camouflage”(用于自适应可见伪装的光驱动动态表面褶皱) 。

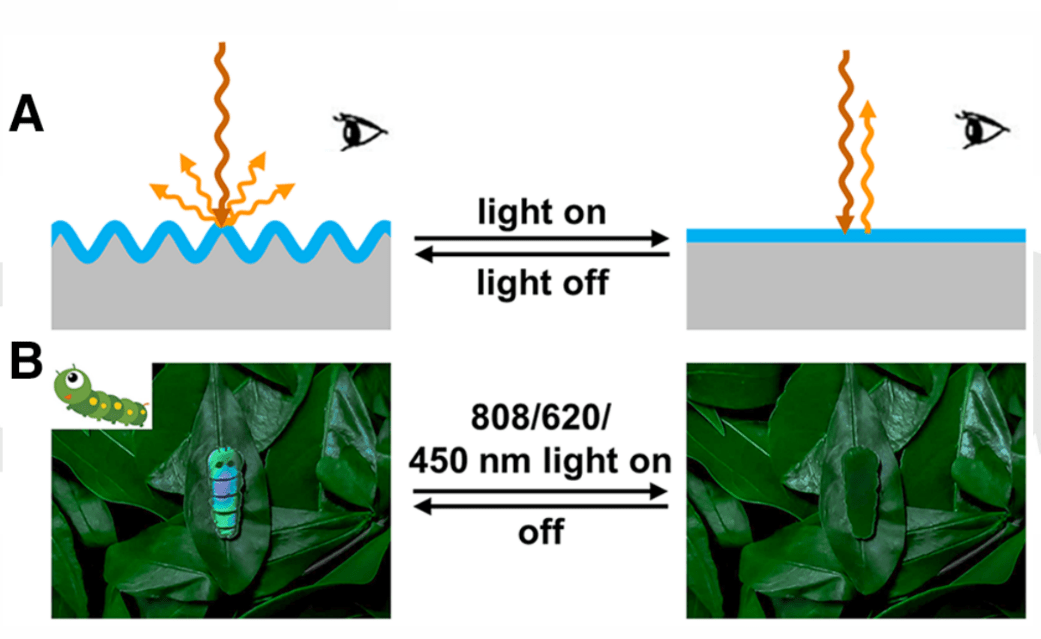

文章图片

如今 , 配置简单、用户友好、稳定、低成本和节能的伪装方法的需求日益增加 。 目前 , 科学家们已经开发了可见光和红外伪装等伪装技术 , 能够隐藏光、电磁、声音或热信号 。

不过 , 大多数现有伪装材料以主动形式工作 , 需要额外的机械刺激、电刺激甚至外部传感器 。 这就会增加设计的复杂性 , 可能让伪装系统的外观看起来笨拙 , 而且高压电源会增加能耗 。 因此 , 开发具有色彩多样性、原位动态特性和高能效的伪装策略具有必要性 。

此项研究中 , 研究者展示了使用光驱动动态表面褶皱的自适应可见伪装的可行策略 。

“褶皱图案在生活中很常见 , 比如干瘪的苹果皮 , 人脸上的皱纹 , 泡胀的手指表面等 , 而我们研究的是尺度在微纳米级别的表面褶皱图案 。 ”马天骄介绍道 。

【驱动|上海交大团队开发视觉伪装系统:可应用于生态监测等方面】这种广泛存在的微纳米级的表面褶皱能够控制光传播 , 包括光的反射、吸收和散射 , 从而可以调整观察者或检测设备的所接收的光信号 。

“关于褶皱图案的研究 , 基于线性屈服理论 , 前人提出了双层褶皱模型 。 ”马天骄解释道 , 这是指一个软而厚的基底加上硬而薄的表层 , 通过加热-冷却 , 溶胀-干燥 , 拉伸-释放等过程 , 体系内表层与底层存在应力不匹配 , 体系为了使能量最低、最稳定 , 便自发形成褶皱 。

推荐阅读

- OriginOS|当硬件驱动力逐渐放缓,手机还能更快吗?

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- VIA|x86研发团队卖给Intel后 VIA出售厂房和设备:北美分部就此终结

- 技术|悦鲜活高端瓶装鲜奶市占第一 科技驱动营养再升级

- 团队|深信院41项科研项目亮相高交会 11个项目获优秀产品奖

- 平台|数梦工场助力北京市中小企业公共服务平台用数据驱动业务创新

- 团队|玉米和水稻基因组引导编辑效率提高3倍

- Windows|微软解释在Windows 11上为何部分驱动可追溯到1968年

- 敏捷|上海人工智能“十四五”规划发布:集聚超20个国际顶尖团队

- 驱动|仅149元 一块网卡轻松搞定 台式电脑也能连接Wifi6网络