文章图片

文章图片

2020年 , 我们共同见证了这样一串数字——“天问一号”探测器成功发射 , 已累计飞行约3.7亿公里;在38万公里之外 , 嫦娥五号探测器实现月球轨道交会对接;“奋斗者”号勇闯马里亚纳海沟 , 创造了10909米的中国载人深潜新纪录……一项项成就 , 标注着我国科技发展的高度 。 一项项创新成果和技术突破 , 既离不开基础研究的持续推进 , 也有赖于对创新土壤的厚培 。

党的十九届五中全会提出:“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位 , 把科技自立自强作为国家发展的战略支撑 , 面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康 , 深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略 , 完善国家创新体系 , 加快建设科技强国 。 ”展望新的一年 , 中国科技必将在新征程上创造新成就 。

——编 者

高度+

科技实力进一步跃升

【岁末回眸】

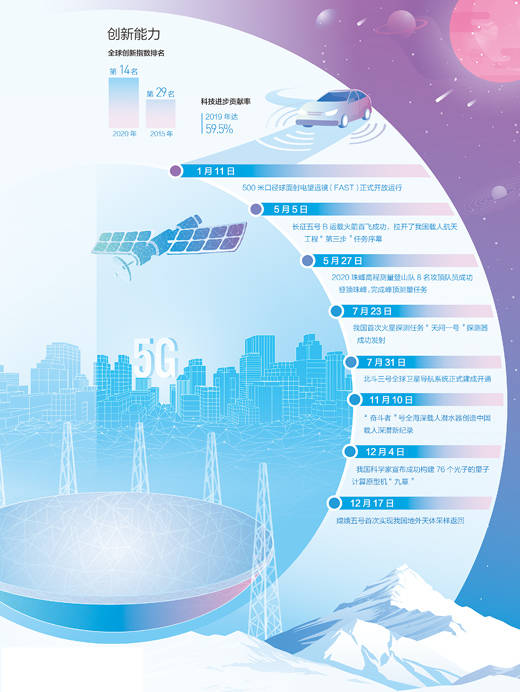

今年9月 , 瑞士日内瓦 , 世界知识产权组织发布《2020年全球创新指数报告》 , 中国名列第14名 。 而创新能力指数位列前15名 , 通常就被认为进入创新型国家行列 。 现在 , 我国一些前沿领域开始进入并跑、领跑阶段 , 科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃 , 从点的突破迈向系统能力提升 。

回首这一年 , 我国科技事业重大创新成果竞相涌现 。

科技为疫情防控斗争提供有力支撑:不到一周时间就确定了新冠病毒的全基因组序列并分离得到病毒毒株;航天事业捷报频传:北斗三号全球卫星导航系统正式开通 , 我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功发射 , 嫦娥五号首次实现我国地外天体采样返回;前沿创新成果频出:量子计算原型机“九章”成功构建 , 我国首次实现“量子计算优越性” , 新一代可控核聚变研究装置建成放电……

【编辑感言】

看似寻常最奇崛 , 成如容易却艰辛 。 从新中国成立时的一穷二白 , 到如今成为具有重要影响力的科技大国 , 我们怀着梦想 , 锚定目标 , 一步一个脚印 , 勇攀科技高峰 。 从1970年发射“东方红一号”卫星 , 到今年我国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成 , 每一次技术攻关与突破的背后 , 都是孜孜不倦的潜心探索 。 每一次对未来生活蓝图的描摹 , 都在为人类文明发展贡献着力量 。

力度+

基础研究进一步加强

【岁末回眸】

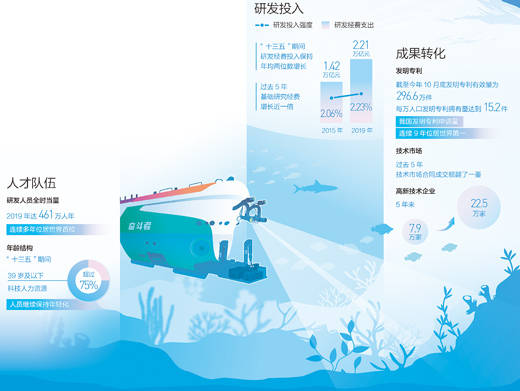

“十三五”以来 , 我国不断加大基础研究支持力度 。 量子反常霍尔效应、铁基高温超导等一批重大创新成果竞相涌现;国际科技论文数量、高被引论文数量均位居世界第二位;国内发明专利授权量位居世界首位……基础研究的源头作用正日益凸显 。

这背后 , 是我国对基础研究和前沿创新持续加强重视、加大投入 。 今年年初 , 科技部等5部门发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》 , 深化改革、优化环境、稳定支持、创新管理 , 强化基础研究的原创导向 , 激发科研人员的创新活力;而后 , 《新形势下加强基础研究若干重点举措》发布 , 从优化基础研究总体布局等5个方面 , 为进一步加强基础研究指明方向 。

【编辑感言】

源浚者流长 , 根深者叶茂 。 长期以来 , 跟踪式的研究多、重大原创成果少 , 是我国与科技强国的主要差距 。 基础研究是整个科学体系的源头 。 加快科技创新 , 尤其要下好先手棋 。 在激烈的国际竞争面前 , 走出适合国情的创新路子 , 必须把提升原始创新能力摆在更加突出的位置 , 努力实现更多“从0到1”的突破 , 夯实世界科技强国建设的根基 。

厚度+

科研生态进一步优化

【岁末回眸】

科技创新步伐的加快 , 得益于持续优化的科研环境、不断厚植的创新沃土 。

改革评价体系方面 , 《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》等文件出台 , 以破除论文“SCI至上”为突破口 , 探索建立科学的评价体系 , 引导评价工作突出科学精神、创新质量、服务贡献 , 优化学术生态 。

完善激励机制方面 , 科技部等9部门出台《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》 , 完善科技成果转化激励政策 , 激发科研人员创新创业的积极性;《国家科学技术奖励条例》第三次修订 , 强化奖励的学术性 , 让潜心研究、勇于超越的科技工作者收获荣誉、鼓足干劲 。

加强科研作风学风和科研诚信建设方面 , 科技部出台《科学技术活动违规行为处理暂行规定》 , 划定科研活动规则的“边界” , 引导科技工作者进一步强化“底线”意识 , 推动科研活动有序开展 。

【编辑感言】

惟改革者进 , 惟创新者强 , 惟改革创新者胜 。 我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能 , 关键是要通过深化科技体制改革把潜能有效释放出来 。 今年以来 , 推进科技评价改革 , 深化科技成果使用权、处置权和收益权改革等一系列“组合拳” , 让科技创新的基础制度和政策体系更加完善 , 有利于给广大科学家和科技工作者搭建施展才华的舞台 , 营造潜心研究、追求卓越、风清气正的科研环境 。

温度+

生活品质进一步提高

【岁末回眸】

加快科技创新是实现人民高品质生活的需要 。 这一年 , 科技发展不断满足着人们对美好生活的需求 。

大国重器紧贴百姓生活 。 目前 , 北斗导航定位服务已广泛进入大众消费和民生领域 。 交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、公共安全……北斗系统的行业应用产生了显著的经济效益和社会效益 。

利用农业物联网实现“手机种地” , 商务会议相约“云端” , 足不出户可享远程医疗 , 3D云镜帮助穿衣搭配、在线购物 , 自动驾驶在一些城市开放测试……当下中国人正在享受便利的智能化生活 。 国家信息中心数据显示 , 目前我国开展的智慧城市、信息惠民、信息消费等相关试点城市超过500个 。

【编辑感言】

世界因科技更多彩 , 生活因科技更丰富 。 这一年 , 我国科技创新增进民生福祉成效显著 , 科技进步的成果进一步浸润到亿万中国人的生活中 , 改变人们的衣食住行 , 实实在在地提高了百姓的生活品质 , 提升了社会治理效率和精细程度 , 为人们带来更多获得感、幸福感、安全感 。 美好的智能化生活背后 , 不仅是科技创新更加凸显民生导向、研发链围绕民生需求发力 , 也是科技成果转化应用更加畅通、产业链面向民生需求布局 。 越来越多的新技术、新产品 , 正走出实验室 , 飞入寻常百姓家 。

数据来源:科技部、国家统计局等

【我国|中国科技 自立自强(2020特别报道)】版式设计:沈亦伶

推荐阅读

- 产品|泰晶科技与紫光展锐联合实验室揭牌

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 相关|科思科技:无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力

- 机身重量|黑科技眼控对焦23年后回归,升级! 江一白解读EOS R3

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 公司|科思科技:正在加速推进智能无线电基带处理芯片的研发

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 项目|常德市二中2021青少年科技创新大赛再获佳绩

- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙:这是否是所有人的未来?

- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证