文章图片

"multi_version":false微信作为常用的社交软件

其群聊功能为用户搭建的社交平台

已成为生活中不可或缺的一部分

近日 , 福建省泉州市泉港区人民法院

开庭审理了一起宗亲双方

在微信群辱骂引发的名誉权纠纷

“你为什么背后说人坏话?”

“我就说了 , 你们能怎样?”

……

黄某与郭某既是宗亲又为邻居 , 二人均经营浮粿生意 。 今年 4 月某日 , 黄某的女儿、女婿在经过郭某的店铺时 , 因琐事与郭某发生争吵 。 随后 , 黄某闻讯也加入到争吵中 。

争吵过程中 , 黄某用手机录制了郭某竖指谩骂的视频 , 并进行剪辑配音 。 次日下午 , 黄某将该视频发送至当地村委会微信群(群里成员 322 人) 。 随后不久 , 郭某便在微信群里以语音形式进行谩骂反击 , 并多次使用侮辱语言 。

郭某认为黄某的行为已侵犯了其名誉权和肖像权 , 便诉至泉港法院 , 要求黄某停止并删除所传播的视频 , 同时向其公开道歉并赔偿精神损失和律师费 。

黄某则认为 , 郭某无端谩骂其本人和家属 , 其拍摄视频是为了保存证据 , 并已用网络音乐予以替换谩骂内容且在微信群中进行相应说明 。 郭某不仅不思己过 , 反而在该微信群使用侮辱性言辞贬损黄某 。 黄某遂提起反诉要求郭某停止侵害其名誉权的行为 , 同时向其书面道歉并赔偿精神损失 。

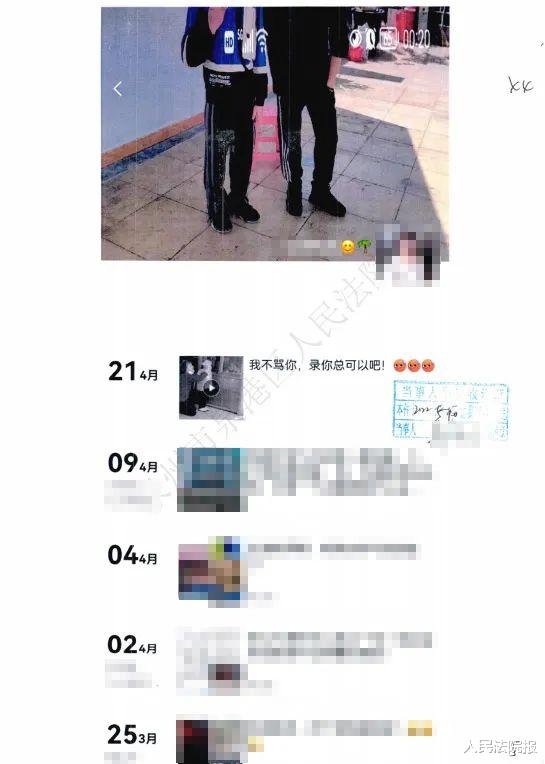

案涉聊天记录截图

案涉聊天记录截图

法 院 审 理

泉港法院经审理认为 , 民事主体的人格权受法律保护 , 任何组织或者个人都不得侵害 。

本案中 , 黄某未经郭某的同意擅自在微信群发布有损郭某的视频 , 已经侵犯了郭某的名誉权和肖像权 , 依法应承担相应的侵权责任 。 郭某针对黄某在微信群中发布的涉案视频 , 随即发送长达8分钟的具有侮辱性语音 , 其行为亦侵害了黄某的人格尊严 , 同样依法应承担相应的侵权责任 。

庭审中 , 双方均知晓对方在微信群里所发信息已不能删除或撤回 , 故对双方要求停止侵权行为的诉求不予支持 。 郭某和黄某主张侵权人赔偿精神损失 , 但却未能提供相应证据予以证明 , 因此对双方的该诉求均不予支持 。 关于双方要求互为赔礼道歉、消除影响的请求 , 于法有据 , 予以支持 。

根据《中华人民共和国民法典》第九百九十五条、第一千零一十九条、第一千零二十四条等相关法律规定 , 依法判决黄某和郭某在判决生效之日起五日内在涉案微信群中向对方互为赔礼道歉 。

宣判后 , 黄某与郭某均未上诉 , 在法官的见证下 , 双方履行上述判决 , 本着以和为贵的精神 , 互为赔礼道歉 , 该案得以妥善解决 , 取得良好的社会效果 。

法 官 说 法

《中华人民共和国民法典》将人格权制度独立设为一编 , 新增对“名誉”的解释 , 将名誉权含义具体化 , 明确“名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价” , 任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权 , 体现了立法对于人格权及名誉权制度的高度重视 。

网络虽具有虚拟性 , 但也是真实世界的一部分 , 并非法外之地 , 更不可以成为报复他人的“异域空间” 。 在微信群、朋友圈等网络空间里损毁他人名誉 , 构成侵权 , 同样要承担相应的法律责任 。 法官提醒:在现代法治社会 , 我们的一言一行均要受到道德、法律的约束 , 要时刻把握好言论边界 , 凡事三思而后行 , 既是保护他人 , 也是更好地保护自己 。

法 条 链 接

《中华人民共和国民法典》第九百九十五条 人格权受到侵害的 , 受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任 。 受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权 , 不适用诉讼时效的规定 。 《中华人民共和国民法典》第一千零一十九条第一款 任何组织或者个人不得以丑化、污损 , 或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权 。 未经肖像权人同意 , 不得制作、使用、公开肖像权人的肖像 , 但是法律另有规定的除外 。

《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条 民事主体享有名誉权 。 任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权 。 名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价 。

推荐阅读

- 陕西渭南,男子无意间发现女儿血型与自己不匹配,随后带女儿去做了亲子鉴定

- 河北秦皇岛,小白和自己的母亲一起坐公交车,结果坐公交过程中发现母亲手机被盗

- 男子钓鱼时为躲避巡逻人员,摔倒造成十级伤残,事后向水库索赔27万元

- 浙江杭州,女子胡某在乘坐小区的电梯上下楼时,电梯出现了类似于蹦迪那样的抖动

- 队记曝湖人计划:23人补强名单出炉威少交易目的明确5人遭甩卖

- 网店突然被下了90多个订单。却损失40000多元,男子欲哭无泪

- 北京朝阳,一外卖员深夜送餐时猝死,亲属向外卖平台索要200多万元赔偿

- 河南平顶山,一大爷与再婚妻子结婚10多年

- 黑龙江哈尔滨,一男子意外发现,邻居把楼内消防通道锁起来,在里面养烈性犬