世界机器人大会对公众开放 , 也能够在一定程度上帮助我们满足真正的刚需以及缩短中短期能实现的产品差异距离 。 大众近距离接触机器人并了解技术研发的现状 , 也有助于纠正他们受科幻作品影响的部分不切实际的想象 , 又能启发我们机器人研发人员开发出实用的新产品 。 四年前我们在世界机器人大会上展览双足动态行走机器人时 , 有老人对我们这款机器人非常感兴趣 , 扶着帮助行走 , 这就触发了我们要把这项技术转移到一个新型的足式助行机器人产品上的想法 , 把技术驱动的研究对接每一个刚需 。

文章图片

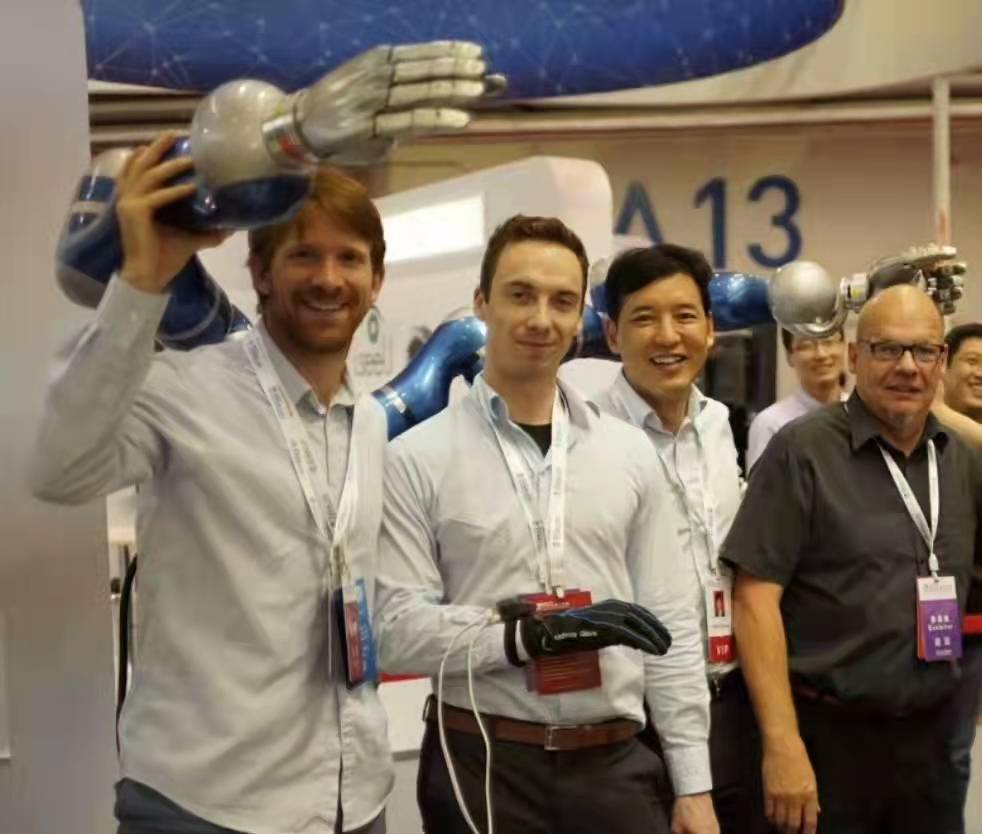

2017世界机器人大会上 , 张建伟(右二)和他们带到会场的机器人灵巧操作手臂系统合照 。 受访者供图

新京报:在本届大会上 , 仿生机器人拥有足以以假乱真的人类外形 , 成为吸睛亮点 。 为什么要把机器人的外形做得如此逼真?会不会引发大众的恐慌情绪?

张建伟:在美学、心理学和机器人的交叉领域 , 存在着一个“恐怖谷”理论 , 描述一种在仿真机器人外形逐渐逼近的后半部似像非像的期间 , 出现一种令人近似毛发竖立的现象(亲和力上凹现一个谷) 。 这是大众初见仿真机器人的一个典型感觉 。 只有跨过这个技术瓶颈、真正具备亲和力 , 仿真机器人才能实现表情和情绪传达能力 , 有望融入人类社会和家庭 。

之前谈到的刚需列表里 , 除非是密切的人机合作场景 , 我们追求的只是功能上的仿人甚至部分超过人来完成任务 , 无需在外形上高度模拟人类 。 不过 , 从鼓励开放创新和应用多样性的角度出发 , 我们可以在伦理的监管下允许小部分探索一些仿生机器人新型的衍生场景 , 例如聊天陪护、心理康复、橱窗展示、蜡像延申、咨询导引等方面的应用 。

关于人工智能、机器人的道德伦理标准 , 在当下已经成为社会各界高度关注的问题 。 部分文学影视以及自媒体作品里也有过数字人以及仿真机器人的概念 , 把人的知识、情感、学习系统等等放置于芯片里 , 并将芯片放置到(仿真)机器人身体里 , 让它(他、她)拥有人的精神世界和思维方式 , 即使人的肉体已经消亡 , 但灵魂可以继续感知这个世界 。 但这种设想 , 在伦理方面要经受严格审判 , 因为人工智能的应用要以人为本 。

真正实现“强人工智能” , 还需很长时间

新京报:越来越多的领域开始尝试使用机器人代替人力 , 随着人工智能、数字技术的持续发展 , 未来人与机器的边界将如何划分?

张建伟:毋庸置疑 , 人与机器人不知不觉地正在进行越来越紧密地融合 。 人类和机电、通讯乃至人工感知等技术的融合 , 已经走入我们的日常生活 , 手机、可穿戴设备、便携助行工具等新产品随时随处可见 。 可以说 , 我们正在进入“人类2.0”的时代 。 Cyborg人机混合体也是机器人未来研究的一个重要领域 , 为此 , 我们还组织了IEEE CBS (Cyborg and Bionic Systems) 的最新一次会议 。

推荐阅读

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 人物|马斯克谈特斯拉人形机器人:有性格 明年底或完成原型

- 国家|2022上海国际热处理、工业炉展览会

- 手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗?| 见智研究

- 硬件|Yukai推Amagami Ham Ham机器人:可模拟宠物咬指尖

- 凝胶|高交会刮起 “专精特新”风 “小巨人”撑起大视野

- 山西|移动5G+智慧成果亮相山西数字化转型大会

- 泡芙|传下去

- 王者|布局手术机器人赛道,谁是王者? | A股2022投资策略⑩

- 硬件|一个时代落幕 佳能:1DX3将会是旗下最后一款旗舰单反