“发射更多探测卫星 , 制造更好的望远镜 , 才能更好地了解宇宙 。 但只靠政府投入 , 很多像空间望远镜的大型设备成本之高难以想象 。 ” 他指出 , 很多国家级空间天文设备除了数亿美元投入 , 周期也都超过10年以上 。

“如果这个行业里没有没有市场化 , 没有商业化 , 就可能是70年代的美国实验室里 , 行业永远没有办法发展 。 所以 , 这个行业一定要能赚钱 。 ”

而他们掌握的空间望远镜设计与发射优势 , 也许可以先在这个市场找到落脚点 。

本文图片

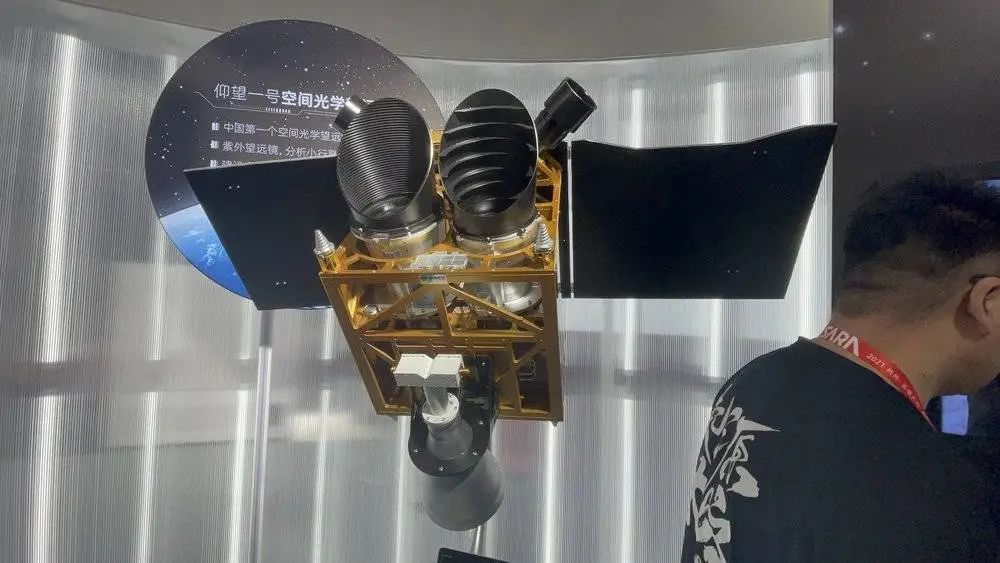

仰望一号空间望远镜模型 , 虎嗅拍摄于现场

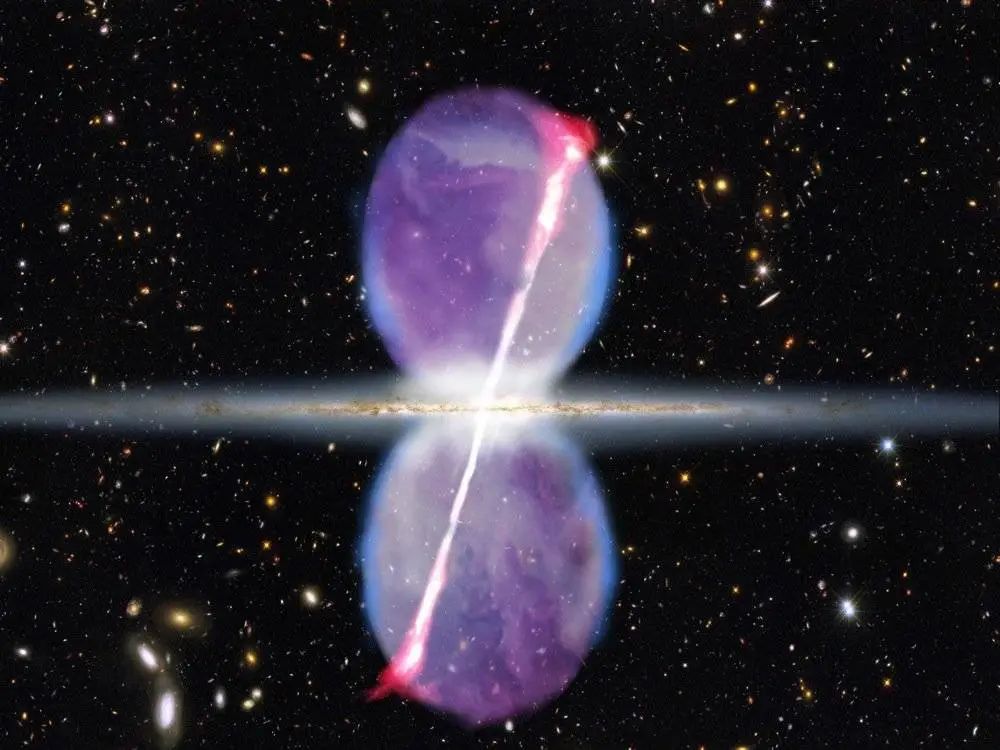

2010年 , 哈佛-史密森天体物理中心的三位科学家发现了一个从银河系中心向外辐射的巨大双球结构——“费米气泡” , 它在银河系的圆盘上延伸了5万光年 , 由气体、尘埃和宇宙射线组成 , 盘旋在银河系黑洞的两边 。

这是一个了不起的发现 , 被天文学会杂志评为当年十大天文学进展之首 。

因为它们暗示了一个发生在数百万年前的重大事件 , 很可能是我们银河系中心的黑洞吞噬了大量气体和尘埃——这些气体和尘埃的质量可能是太阳的几百倍甚至几千倍 。 但这些气泡究竟是如何形成的 , 仍是一个谜 。

本文图片

费米气泡

而很少人知道 , 苏萌博士恰是这三位科学家之一 , 正是他 , 开发出了第一张显示费米气泡确切形状的地图 , 并因此获得了天文学最高奖之一的布鲁诺 。

因此 , 作为一位高能天体物理学家 , 他在空间望远镜观测领域有极高的权威 , 参与了中国几乎所有空间望远镜的研发项目 。

譬如 , 2015年12月成功发射的中国第一个空间望远镜——暗物质粒子探测卫星“悟空号” , 研发团队名单上便有苏萌博士的名字 , 他从2011年就工作在这个项目上 , 甚至脱口而出“准确的发射时间应该为早晨8点12份07秒” 。

“中国需要有自己的‘哈勃望远镜’ , 空间望远镜对于太空探索有非常重要的意义 。 ” 但同时 , 包括大名鼎鼎的哈勃望远镜在内 , 也一直因为论文等学术及实际应用产出不足 , 而被诟病投资回报不高 。 因此 , 相关项目通常并不会被国家优先考虑 。

譬如 , 连美国最先进的詹姆斯韦伯太空望远镜项目 , 最新预估的总耗资上涨到96.6亿美元 , 而发射时间也从2007年推迟到现在还没有上天 。

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代

- 观众|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相

- 观众|古筝机器人现场演奏,32件展品亮相中国科技馆“智能”展厅

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种

- 风险|筑牢安全线 打造防护堤 中国移动为5G业务发展保驾护航