文章图片

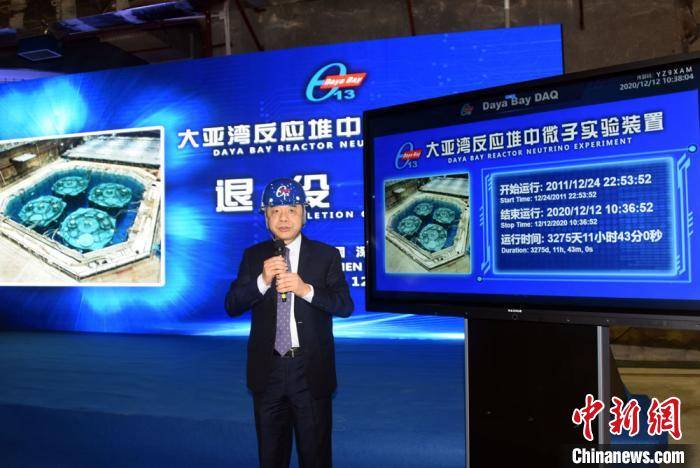

大亚湾中微子实验装置退役仪式上 , 王贻芳院士按下停止运行的按钮 。孙自法 摄

中新网北京12月13日电 (采访人员 孙自法)中国第一代中微子实验装置——大亚湾反应堆中微子实验(大亚湾实验)装置 , 在实现原定科学目标、完成科学使命后已于12日正式退役 。

文章图片

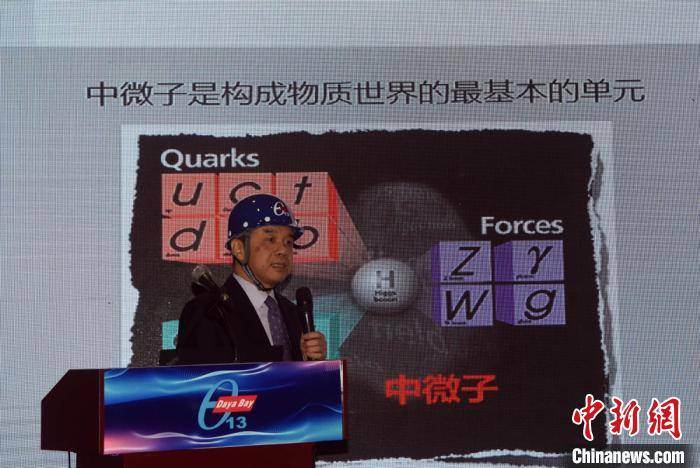

大亚湾中微子实验装置退役仪式上 , 王贻芳院士介绍大亚湾实验整体情况 。孙自法 摄

主持大亚湾实验的中国科学院高能物理研究所(中科院高能所)表示 , 大亚湾实验取得的重要成果 , 不仅让中国在基础科学国际前沿的中微子研究领域跻身全球第一方队 , 更为未来中微子研究指明方向 , 打开了新一代中微子研究大门 。

文章图片

大亚湾中微子实验装置退役仪式上 , 青年科学家温良剑研究员介绍大亚湾实验相关科研进展 。孙自法 摄

为下一代中微子实验打开一扇大门

发现一种新的中微子振荡、精确测量反应堆中微子能谱、给出低质量区惰性中微子最好的限制……经过4年酝酿、4年建设和9年运行共17年历程的大亚湾实验 , 迄今已收获一批重要科学成果 。

文章图片

【大门|中国大亚湾实验功成身退 打开中微子研究新大门】大亚湾中微子实验装置退役仪式上 , 相关科研、工程建设人员代表合影留念 。孙自法 摄

其中 , 大亚湾实验国际合作组2012年3月宣布发现一种新的中微子振荡 , 并以前所未有的精度 , 测得其振荡大小为0.092 , 误差为0.017 , 无振荡的可能性仅为千万分之一 。 这一重大发现对于研究物质本原和宇宙起源 , 理解宇宙中反物质消失之谜具有重要意义 。

大亚湾实验负责人、中科院高能所所长王贻芳院士表示 , 大亚湾实验使科学家对物质世界的基本规律有了新的认识 , 该实验发现的中微子振荡振幅比预期要大得多 , 为未来中微子研究指明了方向 , 包括中国的江门中微子实验、美国的“沙丘”实验(DUNE)和日本的顶级神冈实验(HyperK)等新一代的大型中微子实验装置因此得以开始建设 。

文章图片

大亚湾中微子实验装置退役仪式上 , 王贻芳院士对中微子研究进行科普 。孙自法 摄

从大亚湾实验成长起来的青年科学家、中科院高能所实验物理中心副主任温良剑研究员说 , 大亚湾实验发现一种新的振荡模式 , 测到跟这个振荡模式相关的混合角θ13的值不为零 , “(θ13的值)在过去理论上是不清楚的 , 发现其不为零 , 给下一代中微子实验打开了一扇大门” , 为下一代实验规划进一步测量中微子质量顺序、CP破坏相角等提供方向和奠定基础 。

他透露 , 大亚湾实验装置虽然退役停止运行 , 但其实验数据分析还会持续两到三年 , 科研人员将持续开展物理分析 , 尽可能发掘物理成果 。

中微子振荡测量精度未来几十年不会被超越

取得丰硕科学成果、才“17岁”的大亚湾实验装置为什么要退役?

王贻芳指出 , 实验继续运行很大程度上是为了提高精度 , 精度不能提高 , 继续运行就没有意义 。 大亚湾实验的精度已经不能由增加数据量来改善 , 它的整个误差是由仪器设备本身精度所决定 , 而仪器设备本身的精度已达到极限 , 再运行下去精度不能提高 , 就是浪费人力财力物力 。

大亚湾实验设计时就按当时可能实现的最高精度来设计 , “事实上到了今天 , 再重新设计的话 , 依然没办法提高仪器设备精度 , 已经到了极限 , 世界上大概也没有第二个实验想做和能做 , 未来二三十年也不会有人再做这件事 , 因为精度已没办法提高了” 。

文章图片

大亚湾实验中方发言人、中科院高能所副所长曹俊研究员主持大亚湾中微子实验装置退役仪式 。孙自法 摄

他说 , 到目前为止 , 大亚湾实验对θ13测量的统计误差已小于系统误差 , 继续运行也不会提高精度 , 其他相关研究目标数据量也基本足够 , 所以从投入产出比考虑 , 决定大亚湾实验于2020年12月退出现役停止运行 。

王贻芳强调 , 目前 , 大亚湾实验中微子振荡振幅的测量精度已从2012年的20%提高到3.4% , 预期最终精度将好于3% 。 这是自然界的基本参数 , 其精确测量具有重要科学价值 。 可以预期在未来几十年 , 该精度不会被其他实验超越 。

谈及对大亚湾实验的整体评价 , 王贻芳笑言:“自己给自己打分不太合适 。 但是总体来说 , 我认为是超出我们的预期 , 如果最后的结果跟预期完全一样是100分的话 , 我们多少超点 。 无论是设备、物理成果 , 远远超出预期 。 ”

据介绍 , 大亚湾实验装置退役之后 , 将移交给中微子实验场地所在的中国广核集团 , 由其进行后续的开发利用 。 其中 , 距地面最近的中微子探测实验大厅 , 将改造成为一个科普基地 。

推动国际科技合作促进人才培养

大亚湾实验是中美两国在基础研究方面迄今最大的国际合作项目 , 俄罗斯、捷克 , 中国香港和中国台湾都对实验建设和科学研究做出重要贡献 。 大亚湾实验国际合作组由中国与欧美41个研究单位组成 , 最多时近300位科研人员参与研究 。

文章图片

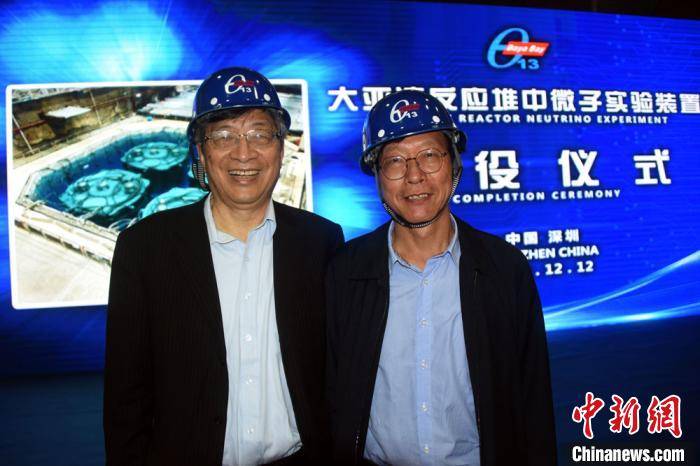

大亚湾中微子实验装置退役仪式上 , 中科院高能所陈和生院士(左)、中科院高能所党委副书记罗小安合影留念 。孙自法 摄

王贻芳认为 , 主持和发起大型国际科技合作项目 , 是中国建设创新型国家和科技强国的一个目标 , 这一步从小到大的发起、组织、管理、吸引的过程避免不了 , 大亚湾实验就是这其中的重要一步 , 它使得中国的国际科技合作走到一个新的高度 , 合作范围、内容、广度、深度都是前所未有 。

他透露 , 后续江门中微子实验国际合作规模更大 , 现在已有18个国家和地区的78个研究单位近680人参加 , 其中一半以上是外国科学家 。 中科院高能所规划中的环形对撞机项目等大科学装置 , 也将全方位开展国际科技合作 , 目标就是推动中国在国际科学界成为大家认可的参与者和领导者 。

与此同时 , 通过中国主导的大型国际科技合作 , 也培养出一批具有国际水准的科研人才 。 在大亚湾实验建设运行过程中 , 中国有一大批跟国际上同龄人相比丝毫不逊色的青年干才成长起来 , 中微子研究从一开始的三五个人 , 已发展到现在拥有200人的团队 。

温良剑对此深有体会 , 认为只要国内有很好的实验项目 , 能提供机会与平台 , 不出国留学同样可以成才 。 他说 , 大亚湾实验是一个非常国际化的平台 , 在这个平台上跟国际高水平的科研同行合作和竞争 , 非常锻炼人 , 促进人才成长 , 中国如果这样国际化的实验项目越多 , 就会让国内更多优秀人才留下来 , 也将吸引更多国际优秀人才加入 。

王贻芳将这种通过主导国际科技合作项目培养人才称为人才“造血机制” , 强调中国科技人才培养真正需要解决的问题就是建立造血机制 , “所以我们要有好的平台、好的实验 , 要支持国内大的科研项目不光出成果 , 还要有出人才的土壤 , 我们要有能力培养跟国外一样甚至超过的高水平学生 , 不能永远靠引进” 。

文章图片

大亚湾中微子实验装置退役仪式上 , 中微子探测器及水池重新“露面” 。孙自法 摄

基础科研提出引领性需求带动技术发展

同其他基础研究领域一样 , 中微子研究也经常被问及有什么用?“你指望我们马上就把投入的钱给赚回来做不到 , 这也不是我们基础科学研究的目的 。 ”王贻芳指出 , 一个国家的基础科学要是不强 , 技术要强是不可能的 , 因为基础科学最重要的作用是给技术提出从来没有过的引领性的需求 , 只有需求才能带动技术的发展 。 基础科学会不断提出新的要求 , 这种要求一旦通过工业界实现 , 其技术水平就能积少成多、不断提高 。

他说 , 大亚湾实验建设运行涉及到多种顶尖技术 , 从分布式延迟爆破、震动监测到大型精密仪器、化学、化工、真空、高速读出电子学等 , 通过科研人员与中国工业界共同努力 , 成功达到并超过实验设计指标 , 在许多方面处于国际领先地位 , 从中也可管窥中国近年来实验科学的进步和工业水平的提高 。

王贻芳还举例称 , 具体到大亚湾和江门的中微子实验项目 , 在技术发展上有几个相对来说可能带动的应用:一是超高灵敏度、超低噪声的光电探测 , 中科院高能所自主开发的光电倍增管实现了国际上最高的探测效率和超低的噪声 , 光电探测应用范围很广 。

二是中微子实验做的钢结构对精度、安装环境等要求以前从来没有 , 在此基础上已发展出一套新的高摩擦系数钢结构的国家标准和制作工艺要求 。

三是中微子实验对水的提纯以及各种各样超洁净环境的实现 , 相关技术在半导体工业等领域也有用武之地 。

江门中微子实验预期2022年建成

中微子是宇宙中最古老、数量最多的物质粒子 , 从宇宙诞生的大爆炸起就充斥在整个宇宙空间 。 太阳、地球、超新星、宇宙线、核反应堆 , 甚至人体都在不停地产生中微子 , 每秒钟都有亿万个中微子穿过人们的身体 , 但无法察觉 , 它几乎不与任何东西发生反应 , 甚至可以轻松穿过整个地球 。

王贻芳科普说 , 中微子非常重要 , 它拯救了能量守恒定律 , 也向现代粒子物理的“标准模型”提出了挑战 。 中微子不仅数量很多 , 而且它有无质量对粒子物理和宇宙学有巨大的影响 , “如果中微子质量完全为0的话 , 宇宙当中是不可能存在任何结构的 。 宇宙当中如果没有结构的话 , 也就没有星系团、银河系、太阳和地球 , 宇宙就会是一个绝对均匀 , 没有涟漪的‘死区’” 。

因此 , 科学家需要把中微子研究清楚 。 在大亚湾实验“前浪”的基础上 , 江门中微子实验等“后浪”正紧锣密鼓建设 。

王贻芳透露 , 江门中微子实验预期2022年完成建设 , 它利用阳江和台山两个核电站群产生的中微子 , 在不远的将来 , 将揭开中微子质量顺序的谜底 , 并在中微子振荡参数的精确测量、天体中微子、地球中微子、新物理寻找、研究超新星等方面取得国际领先的科学成果 。 2030年左右 , 江门中微子实验可以升级改造为世界最大的无中微子双β衰变实验 , 测量中微子绝对质量 , 判断其反粒子是否是其自身 。

他介绍说 , 大亚湾实验是中国中微子研究的开端 , 江门中微子实验将取得更大成果 。 中微子研究前景光明 , 预期10年左右通过中微子振荡实验确定中微子质量顺序和CP破坏相角、20年左右有望通过无中微子双β衰变实验确定中微子质量 。

王贻芳表示 , 超新星爆发的99%能量通过中微子释放出来 。 按照一般理论预期 , 银河系100年左右大概有一次超新星爆发 , 目前银河系已有400年没看到超新星爆发 , 也特别期待在江门中微子实验生命周期内能够看到一次超新星爆发 , 助力宇宙起源、演化等相关研究 。 (完)

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 安全|Redline Stealer恶意软件:窃取浏览器中存储的用户凭证

- 截图|靠抄袭对标苹果?心动黄一孟指责小米新版游戏中心抄袭TapTap

- |南安市交通运输局:履行行业监管职责,扎实推进公路工程中介服务专项整治

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 项目|常德市二中2021青少年科技创新大赛再获佳绩

- 科学|中阳县北街小学:体验科学魅力

- 华依|中信证券:惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶的标配产品

- 爆发|中信证券:自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付