近日 , 中国科学技术大学教授潘建伟、彭承志、张强等与清华大学教授王向斌、中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员尤立星等合作 , 首次在国际上实现了基于远距离自由空间信道的测量设备无关量子密钥分发(MDI-QKD)实验 。 相关研究成果以编辑推荐(Editors' Suggestion)形式在线发表在《物理评论快报》上(Phys. Rev. Lett. 125, 260503 (2020)) 。 美国物理学会Physics网站以Securing a Wireless Link with Quantum Physics为题 , 专门对该研究进行了报道 。 该研究不仅将MDI-QKD从光纤信道拓展到自由空间信道 , 也开启了在自由空间信道中实现基于远距离量子干涉的更复杂的量子信息处理任务的可能 。

MDI-QKD协议利用双光子干涉技术 , 消除了探测端的安全漏洞 , 无需对测量端的量子设备进行安全性假设 , 其被认为是各种量子密钥分发协议中的最佳候选协议之一 。 自2012年首次提出以来 , MDI-QKD协议已在光纤信道上得到快速发展 , 在距离更远、密钥速率更高和网络验证等方面取得了进展 。 然而 , 由于光纤存在固有损耗的问题 , 量子信号不能像经典通信那样被放大 。 根据数据测算 , 通过1200公里的光纤 , 即使有每秒百亿发射率的单光子源和完美的探测器 , 也需数百万年才能建立一个比特的密钥 。

自由空间信道是另外一种重要的信道 。 外太空几乎真空 , 因而光信号损耗小 , 所以通过卫星的辅助可扩展量子通信距离 。 近年来 , 随着“墨子号”量子科学实验卫星的成功 , 基于卫星平台和地面光纤网相结合的量子通信已成为构建覆盖全球量子通信网络的可行手段 。 尽管MDI-QKD在光纤中得到了实现 , 但由于大气湍流的存在 , 如何在不稳定的信道中实现量子干涉具有挑战性 , 这使MDI-QKD未能在自由空间信道中实现 。

由于自由空间信道的大气湍流破坏了空间模式 , 在进行干涉测量前 , 需用单模光纤进行空间滤波 , 由此带来的耦合效率低下和强度涨落是该研究的两大难点 。 为了解决耦合效率低下的问题 , 研究人员开发出一种基于随机梯度下降算法的、具有抵抗强湍流能力的自适应光学系统 , 使双链路总信道效率提升约4~10倍 。 光强的快速涨落使光纤MDI-QKD系统中的时钟传递、光频比对方法难以直接应用于自由空间信道中 。 为此 , 研究人员在三个实验点分别使用了超稳晶振作为独立时钟源(Allen方差8×10-14);通过测量脉冲到达时间实时反馈 , 得到32 ps的独立时钟同步精度;在两个编码端分别使用HCN分子吸收池校准光频 , 使干涉光的频率差小于10 MHz , 从而实现了远距离独立激光器之间的锁频 。

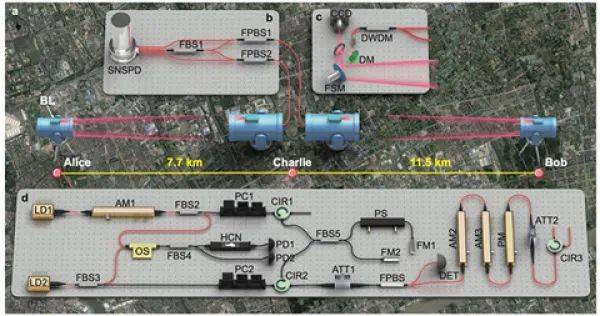

得益于上述研究成果 , 研究人员利用王向斌提出的四强度优化协议 , 最终在上海城市大气信道中实现了第一个自由空间MDI-QKD实验 。 两个信道长度分别为7.7 km和11.5 km , 通信双方Alice和Bob间距离为19.2 km , 该距离超过了地球大气的等效厚度 , 这表明该研究向着基于卫星的MDI-QKD迈出坚实一步 。 此外 , 在MDI-QKD以外的量子信息任务中 , 实现独立单光子在自由空间信道中长距离传播后的量子干涉是不可避免的 。 该研究发展的相关技术为在自由空间进行量子干涉的相关量子实验(如量子中继器、量子网络)开辟了道路 , 有利于在大空间尺度中探索量子力学与广义相对论融合等基本问题 。

研究工作得到科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中科院、上海市和安徽省的支持 。

文章图片

远距离自由空间MDI-QKD实验装置图

来源:中国科学院上海微系统与信息技术研究所

【设备|科研人员实现自由空间信道测量设备无关量子密钥分发实验】[责任编辑: ]

推荐阅读

- 相关|科思科技:无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力

- 解决方案|【干货】反渗透设备结垢原因及解决方案

- 手机|黑莓宣布 1 月 4 日起将终止 BlackBerry OS 设备服务支持

- Apple|苹果希望手机/平板设备能正面为其他设备无线充电

- 设备|雷军亲自演示 MIUI 13“小米妙享中心”:一拖流转媒体内容

- VIA|x86研发团队卖给Intel后 VIA出售厂房和设备:北美分部就此终结

- 最新消息|汽车之家回应裁员传闻:系正常业务结构优化、涉及人员不到5%

- 团队|深信院41项科研项目亮相高交会 11个项目获优秀产品奖

- 科研机构|人工智能点燃哈尔滨高质量发展新引擎

- 项目|开源鸿蒙OpenHarmony 3.0实现全设备能力初步覆盖