采访人员|潘文捷

编辑|黄月

因评论乌拉圭作家马里奥·贝内德蒂的长篇小说《休战》译者“机翻痕迹太重” , 一名豆瓣用户致歉并引发了一系列舆论关注 。 该书译者韩烨表示 , “机翻”不仅是指责译文不好 , 也是职业道德问题 , 逐字逐句认真翻译反复修改的书稿被如此批评 , “近乎人身攻击” 。

以机器翻译代替人工翻译的做法似乎一直遭到质疑和批判 。 不仅是在文学翻译中 , 2018年 , 博鳌亚洲论坛的人工智能同声传译也一度成为“机翻”笑柄 , 机器把“Yes, please.”这样的日常对话译为“是的 , 求你了”的例子在网上流传 。 也正因为传统观念对机翻有着“不靠谱”的刻板印象 , 似乎在文学翻译中使用机翻成为了有失体面的行为 。 实际上 , 我们也能听到为机翻辩护的声音 。 “澎湃新闻”《“机翻”什么时候可以不是侮辱?》一文作者南桥认为 , 在计算机技术飞速发展的今天 , 机器可以更好地辅助译者工作 。 “觉得说机翻是侮辱 , 说好听一些 , 是手工艺人的工匠思维 , 说得不好听点 , 这是文字民工的搬砖思维 , ”作者写道 。

当今市面上的机器翻译引擎产出的译文质量究竟如何?译者可不可以使用机器翻译帮助自己的工作?界面文化(ID:Booksandfun)邀请了北京语言大学高级翻译学院讲师、《译者编程入门指南》作者韩林涛来解答这些疑惑 , 也邀请了青年翻译家、书评人陈以侃来共同探讨机器是否可以进行文学翻译 , 以及未来文学译者的价值何在 。 在本次圆桌讨论的最后 , 嘉宾们一起展望了未来世界的译者生活 。

文章图片

文章图片

为什么机器能译对 , 又为什么出现问题?

韩林涛:机器翻译有一段漫长的发展更迭的历史:先出现的是基于规则的机器翻译 , 这套算法需要语言学家介入;之后一代是统计机器翻译 , 用统计的方法解决规则的问题 , 可以通过大量语料总结出规律;2014年左右 , 新一代的神经机器翻译引擎碾压式地替换了统计机器翻译引擎 , 与语言学家彻底分道扬镳 , 通过高质量的语料和高性能的算法可以训练出极高质量的机器翻译模型 。 举个不太恰当的例子 , 为计算机专业学生提供网上公开的开源免费机器翻译引擎 , 再提供足够的语料和足够好的硬件设备 , 摸索一个星期 , 哪怕这个学生四六级都没过 , 也会训练出效果不错的机器翻译工具 。

现在的神经机器翻译 , 虽然名字里有“神经”两个字 , 实际并非真正在模拟人类的神经系统 。 神经网络在学习人类语言时会动态调整其内部参数 。 主流神经机器翻译引擎已经学习过非常多的高质量双语文本以及单语的文本 , 再配合多种算法 , 译出来的句子几乎没有语法错误 , 可读性极强 , 性能远超2014年以前的上一代机器翻译引擎 。

但现在的神经机器翻译还是无法做到真正的智能 。 向机器翻译输入一个逻辑有问题的句子 , 它并不会纠正 , 还是会用人说话的方式把它表达出来 。 因此 , 可能会出现译文很像人话 , 但语义有很大偏差的情况 。

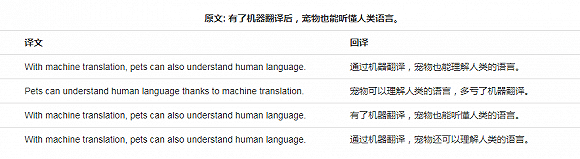

文章图片

图片来源:韩林涛

此外 , 如果说原文中出现了不在语料库里的人造新词 , 机器并不会创造性地把新的概念译出来 。 而且 , 提供十个句子给机器 , 它会译成十个句子 , 不会像人一样对句子进行合并和拆分 。 商用机器翻译引擎目前也没有篇章的概念和上下文的概念 。 我说“陈老师” , 机器不知道指的是陈以侃老师 。 我说“这位老师” , 它也不知道“这位老师”是指谁 。

陈以侃:在中国教育课程设置中学习语言 , 就像是在2014年之前的翻译软件 , 是依靠语言学家设计的东西、通过语法来学习的 , 不是依靠大量语言摄入去学习的 。 很多人能够分析语法 , 但真正碰到了千奇百怪的真正语言 , 会捉襟见肘 , 会出现很多理解错误 。 正经的第二外语习得研究会告诉你 , 背单词、学语法没有办法提高你的语言能力 , 你要依靠大量的摄入、可理解的吸收 。 这和神经学习非常相像 。

文章图片

图片来源:图虫

文章图片

机器翻译可以做文学翻译吗?

韩林涛:斯蒂芬·克拉申(美国语言教育家 , 致力于二语习得研究)认为可理解性的输入越多 , 会更容易提高语言能力 。 类似的 , 理论上来说 , 机器翻译在训练时如果大量输入高质量双语文学作品 , 那机器翻译的译文风格也会有相应的变化 。 但整体而言 , 目前通用的机器翻译机器会更倾向于用普罗大众接受的语言来产出译文 , 而非文学作品语言风格 , 所以人们会认为机器翻译无法做文学翻译 。

陈以侃:我一直是中文翻译界里面并不占主流的“反翻译腔斗士” 。 很多人觉得在翻译的过程中造出一种新的语言 , 可以刺激中文写作 , 可以让中文更丰富 , 可以保留原文异国情调 , 但是对我来说 , 文学的意味就在于它像人话 , 我们不能创造一种古怪的语言 , 强加给原来的文本 。 韩老师说 , 神经学习最大的优点是非常像人话 , 像在中文语境里面的人说出来的话 , 在这一点上我觉得机翻才是正确的方向 。

我只比照过极其少量的译本 , 偶尔跟编辑交流也会知道一些原稿的情况 , 基于我很主观很朦胧的认知 , 我总觉得现在最领先的翻译软件 , 准确率大概能胜过百分之二三十的译者 。 即使是现在 , 这些译者的错误也可以用机翻来纠正 。 如果随着计算机收集数据的能力增强 , 那些不准确有朝一日会降低到非常低的程度 , 那么软件会胜过更多市面上的译者 。

界面文化:所以我们可以用机器翻译替代译者来做文学翻译吗?

韩林涛:什么样的文本 , 机器翻译都可以做 , 都可以辅助 , 也永远做不到完美 。 机器翻译可以从双语文学文本里面去学习出对应的模型 , 但模型本身并不懂文学 , 也并不知道怎么能创作出更好的文本 。 它会输出 , 你告诉它要修改的地方 , 它再去学习 , 然后一点一点往前进 。 当然 , 在讨论此类问题时我们也要界定是什么样的译者 , 是大学生 , 还是资深译者 。 所以问“机器翻译能不能取代人工翻译” , 本身就是伪问题 。

陈以侃:文学翻译是有区间的 。 比如60%-70%的文学其实就是用的是日常的语言 , 不需要故意造一种稀奇古怪的语言去模仿 , 大部分合格的译者就能够传递百分之八九十的文学魅力 。 像我翻译的毛姆、阿利斯泰尔·麦克劳德《海风中失落的血色馈赠》这样的文字 , 不是必须要中英文达到登峰造极的人才能传递其中的美妙 。 但是文学中又有一小部分非常艰深的写作 。 即使一个五星译者在翻译艾略特的诗歌时 , 能传递的其实也不过只有六七成而已 。 所以说 , 机翻其实能传递文学翻译中大部分打动人的东西了 。

文章图片

《海风中失落的血色馈赠》

[加拿大] 阿利斯泰尔·麦克劳德 著 陈以侃 译

99读书人|人民文学出版社 2019-1

韩林涛:原作者用一堆字符去传递一个意象或者概念群 , 机器翻译完全可以把这些字符从一个语言传递到另外一个语言 , 但它无法对这些字符背后的概念或意象进行转换 。 然而目标读者在读到那些字符时脑子里会构建出对应的意象或者概念来 。

对很好的译者来说 , 从源语言的概念群到目标语言的概念群的转换 , 可能能够实现的就是陈老师刚才说的六七成 。 另外 , 也得看读者有没有能力通过同样的字符去理解源语言作者所传递的概念 。 我们去听一场核物理的报告 , 口译员把每一句话都翻对了 , 但是你要去问口译员某个专业问题 , 他们兴许答不出来 。 听众可能也只有部分能全部听懂 , 很多的人就跟听天书一样听过去了 。 机器翻译只是完成了一个转换 , 背后的这些东西需要读者去努力还原 , 去做文字的解读 。

文章图片

韩林涛 北京语言大学高级翻译学院讲师 著有《译者编程入门指南》 , 受访人供图

界面文化:在文学翻译中 , 机器始终不能传达的究竟是什么呢?

陈以侃:乔纳森老师(书评人、文学批评家刘铮 , 著有《既有集》等)好几次举过一个例子 , 你可以去看白话文翻译的《论语》和白话文翻译的李白 , 大概明白他们想要表达的意思 。 但你能说你读过李白和孔子吗?

文学的魅力很多是跟形式相关的 , 作家会把文学的形式去跟所要表达的意思深深地纠缠起来 , 伟大的文学家就是在这种形式上不断突破前人设下的边界 。 原文的依赖字面形式越高 , 那么译文在这方面损失的也就越多 。

界面文化:现在有没有人用机器辅助翻译做文学翻译?或者说文学翻译有没有某种程度上受到机器翻译的冲击?

韩林涛:译者可以去参考 , 因为某些时候他们会发现机器可以翻得比自己要好 , 也可能译者发现稍微改动一下 , 可以比机器翻译翻得要好 。

从项目管理的角度 , 有译前、译中、译后这样简单的分法 。 以译入到自己母语的情况为例:译前阶段 , 译者可以用机器翻译去对整篇文本进行预翻译 , 几十万字很快翻完了 , 可以整体把握文章的脉络和逻辑;译中阶段 , 译者也可以参考机器翻译的结果 , 一边修正它一边去做更好的译本;译后阶段 , 可以把自己的译文和不同的机器翻译的译文对比 , 看看哪好哪不好 。

界面文化:对不是很好的译者 , 机器翻译得比译者好 。 很好的译者也可以跟机器翻译相互激发 。

陈以侃:我还没有在文学翻译中用过互相激发的软件翻译 。 我认为如果你在理解原文上有那么多困难 , 就不适合翻译这本书 。 阅读时 , 译者得理解九成 , 剩下的一成不理解 , 很多时候是文化背景造成的 , 需要查阅不少文本背后的东西 , 而翻译是创作的过程 , 捕捉到意象之后 , 用合适的中文把它写出来 , 这样微妙的流畅的彼此激发的过程 , 好像很难让一个机器参与进来 。

我在翻译之后会找存在的最好版本去比对 , 往往会有很多触发 。 有的时候我能找出的市面上最好的译本也是错漏百出的 , 我非常确信机器会比它做的更好 。 所以我完全不排斥让机器来再帮我翻译一遍 , 看它能帮我触发什么新的想法 。

韩林涛:我们之前做过一个案例 , 同样的文本 , 学生如果完全不看机器翻译 , 有时候译文的表达方式会非常好 , 但是对那些基于机器翻译去修改的人 , 他们会被机器翻译束缚 , 难以激发自己的灵感 , 做更高级的创作 , 而是顺着机器提供的思路进行修改 。 所以不是商业翻译的话 , 一个比较好的方式是 , 译的时候不要看机器翻译 , 译完再去看 。

文章图片

机翻给译者带来的是解放还是异化?

界面文化:作为一个译者 , 计算机能力应该要掌握到什么地步?韩老师有一本书是《译者编程入门指南》 , 为什么你觉得今天的译者要学编程?

韩林涛:我在课程里会讲搜索引擎的高级使用技巧 , 帮译者更快速更准确地找到互联网上相关的数据 , 帮助自己更好地产出译文 。 也会讲怎么使用办公软件、怎么使用社交软件、怎么使用电子词典、如何理解机器翻译的原理、如何应用机器翻译 , 包括如何设计和开发工具等 。 这些技能都可以提升译者的逻辑思维能力 , 提升现代化技术工具的应用能力 , 提升与人协作、与机器协作的能力 。

我认为编程是译者信息素养框架里的重要一部分 。 《译者编程入门指南》一书针对的是翻译专业的本科生或者研究生 。 从长远看 , 人类将会与人工智能相伴相随 。 在五年十年之后 , 人们会接触到更多更先进的工具、技术、概念 。 我们希望译者在较为年轻的阶段夯实自己的计算机能力 。 学习编程后 , 译者就可以把已经开发好的技术结合到自己的工作流程里面 。 比如需要对比译文跟四个不同的机器翻译的译文之间的区别 , 不会编程的话 , 就需要把每一句话分别粘贴到四个机器翻译引擎里 , 再把它挪过来 , 这很浪费时间 。 如果会编程 , 写一个小程序 , 一句话输进去 , 四句话自动都出来 。

文章图片

《译者编程入门指南》

韩林涛 著

清华大学出版社 2020-5-1

界面文化:过去的老先生即使没有信息素养 , 也能够翻译的很好 。 译者真的要掌握这么多东西吗?

陈以侃:很多厉害的老先生中英文掌握得非常扎实 , 理解原文的意思可能达到九成十成 , 用中文复述原文想要创造的意象和意境的时候 , 也能达到九成十成 , 这一点上就已经压过了绝大多数的当代的译者 , 不管当代人多么会使用谷歌 。

但我非常不信任那些无法科学上网的当代译者 。 很多人拥有最新的手机和电脑 , 但是思维还是老先生思维 , 觉得只要会查字典就能做翻译 。 我写作和翻译时都想要尽可能掌握更多素材 。 翻译中 , 我一半时间花在搜索引擎上 , 因为要理解原文就一定要看它在原本语境下是怎么使用的 。 还有一种情况 , 就是我知道原文大概是什么意思 , 但是不确定 , 要去找某个说法在相同历史阶段 , 类似的作家在类似的环境中到底是怎么用的 , 找一些那时候的书或者报纸 , 这种搜索会花非常多的时间 。 我很难想象不会科学上网的译者怎么去理解原文 。 即使他们中英文水平非常高 , 也会有很多问题没有解决 , 功课并没有做完 。

韩林涛:有些资深译者的译文并不一定没有问题 。 有些问题是可以通过工具来解决的 , 比如整篇文章前后术语的一致性、一些概念的检索和验证 。

【文学|陈以侃 x 韩林涛:如果只有译者反对机器翻译的发展,那译者应该反思自己 | 圆桌】界面文化:有了机器翻译之后 , 译者是不是会沦为机器的校对?机器翻译给译者带来的到底是解放还是异化呢?

陈以侃:我深信绝大部分译者是会被淘汰的 。 在不需要极高中英文水准和文学造诣的这些翻译领域之外 , 大部分的日常的翻译、商业翻译 , 甚至大部分简单的文学翻译都会被机器翻译加编辑这样的方式取代 。

不是说翻译作为独立的工种 , 95%的工作被取代了 , 就说明这个专业没有意义 。 翻译是人类活动的一部分 , 里面有人类的思考和人类的表述 , 人类使用语言的方式中 , 总会有人性的一部分是机器很难捕捉到的——其实这种人性很多时候是一种缺陷 , 一种失败 。 人在平常的交流会有很多理解错误 , 人的思维、人的表述方式会有各种各样稀奇古怪的缺憾 。 机器是没有办法翻译文字游戏的 , 这只能靠人徒劳的、失败的尝试 , 译者的价值或许不是在复制原文全部的荣光这种纯粹意义上的成功 , 而是说 , 失败本身就是一种游戏 , 是一种创造 。

韩林涛:举个简单的例子 , 作为一名资深的译者 , 审核水平稍差译者提供的初稿并不一定是无味的工作 。 今天的译者并没有被机器异化 , 而是受到机器的督促 , 不断提升自己 。 如果一个人觉得被异化 , 是不是因为安分于简单的语言转换的工作 , 不愿意提升个人能力?

陈以侃:你可能认为用自己的创造去翻译比较刺激 , 比较有回报感 , 做校对回报感低一些 , 但我的经验不是这样 。 你应该没有试过连续5天从早到晚翻译一个化妆品的宣传材料 , 需要不断搜索化妆品的化学成分 , 你真的觉得这不该是人类血肉之躯做的工作 。 神经机器翻译可以在一两秒之内完全完成 , 我只要去做一些修改就好了 。 我现在完全可以感受到那种畅快 , 这也是对我中英文学习的回报 。 我会比较敏锐地察觉到译文的问题在哪里 , 跟机器的配合非常畅快 , 这样的工作完全不是沉淀到金字塔底端的感觉 , 反而之前的工作太损伤灵魂了 。

界面文化:就像哈贝马斯看到的 , 现在 , 财富并不主要是由活劳动创造的 , 主要是由技术、科学这样的死劳动创造的 。 活劳动有作用 , 但是比重越来越少甚至可以忽略不计 。 所以我听下来的感受是 , 最终 , 学计算机的人、掌握技术的人会创造更多的财富 , 也会统治学习语言、学习翻译的人 , 像之前韩老师说的那样 , 学计算机的学生不过四六级也可以开发出高质量的机器翻译引擎 。

陈以侃:用技术解放一些低一级的劳动 , 让人把精神和智力用到更有创造性的内容上 , 永远是一件好事 。 转变过程当中会有阵痛 , 很多人的丢失掉工作 , 在历史的变化当中 , 这都是没有办法避免的 。

我一直认为 , 没有一个工作内容本身就是值得同情的 。 以前译一本书可以在北京买四合院 。 在上个世纪80年代 , 我之前服务的上海译文出版社《外国文艺》杂志因为第一次译介了很多西方的作家 , 销量非常高 , 也是很多国内作家的文学入门 , 但是随着时代的变化 , 随着互联网、维基百科的兴起 , 它的很多功能丧失了 。 很多译者觉得自己的工作应该受到大家重视 , 而且觉得自己译得挺好的 , 却不能年薪百万 , 觉得委屈 。 但是 , 有的时候写诗会是某个时代最受重视的文艺创作 。 某个时代最受重视的是翻译 , 但是这些工作本身并不能够决定它一定会创造很高的价值 。

韩林涛:机器翻译发展到今天 , 我们会认为:人原创的价值越来越少 , 很多价值是机器带来的 , 机器又是一少部分人研发和创造的 。译者的千字的翻译费率在不断下行 , 很多人把这个原因归结到机器翻译带来的冲击 , 甚至是人们对语言不重视了 。

机器翻译确实会使得一部分人失去核心价值 , 这些人的核心价值可能就是做初级翻译 , 他们如果被替代 , 我认为是很正常的 。 这就是优胜劣汰 。 人类在整体往前发展的过程中 , 应该是不同民族、不同国家、不同文化背景的人交流更加便捷 , 所以我们应该为机器翻译的发展感到欢呼雀跃 。 如果整个社会里 , 只有译者反对机器翻译的发展 , 那译者应该反思一下是不是自己不对 。

文章图片

图片来源:图虫

界面文化:在翻译这个领域 , 可能只有译者群体感到比较失落 。 放到整个社会层面 , 各个领域都会受到人工智能的冲击 , 很多工种都会觉得很失落 , 是科技更发展 , 还是每个人都过上开心的生活更加重要 , 到底什么才是所谓“进步”和“发展”的指标?

而且 , 不是所有人都会成为自由自在享受更高智性生活的人 。 技术发展会带来权力的分层 , 最大的权力掌握在拥有最多技术的人手中 。 就拿外卖行业来说 , 随着科技发展 , 拥有最大权力的是掌握核心技术的人 , 中间的可能是一些配合平台运作的合同工 , 金字塔最底端则产生了很多外卖员 , 承担极高的风险 , 获得微薄的收益 。 翻译行业也会这样吗?

陈以侃:所有技术的发展 , 都一定会被权力借用 , 那么我们探讨的话题就变成了怎么去束缚权力 , 变成了政治问题 。 我们应该想的是怎么让工会确保最底层的人的权益 , 而不是说 , 因为权力会用到科技 , 所以我们希望科技不存在 。 这对我来说像一种wishful thinking 。

韩林涛:科技发展的过程中不可能永远伴随着每个个体的权利得到充分的保证 。 绝大部分的情况之下是一个螺旋上升 , 也就是随着科技的发展 , 越来越多的人获益 。 没有科技的话 , 或许会有很多外卖员是失业的状态 。 现在他们有了一份工作 , 能够去养家糊口 , 带动整个地区经济 。 我们也可以通过科技来去保障他们的个人权利和生活水平 , 包括建立工会或者形成监督机制 。

未来 , 翻译像水和电一样 , 是数学、语言这样的基本技能 。 人们可以边当老师边做翻译;可以边在外交舞台上为国家服务 , 并且利用翻译技能和对方沟通交流 , 把话语权掌握在自己手里;也可以同时是一个好的翻译和科技工作者 , 让自己的翻译软件被全世界的人使用 。 而且 , 作为一个懂翻译的人必须要有纠错的能力 , 我不会把涉及到生命、涉及到财产 , 涉及到非常核心的东西完全交给机器翻译去做 。 从这个角度来说 , 机器翻译也不能替代人工翻译服务 。

界面文化:很多读者即使是现在也不一定看得出来陈老师的文学翻译和其他译本的具体差别 , 神经机器翻译普及的情况下 , 文学翻译的前途会不会更加悲观了 。

陈以侃:大部分人在翻译文学里都是看一个大概的意思 。 虽然预测科技总是很徒劳的工作 , 但是我认为在不远的将来 , 会有一种以假乱真的翻译 , 让大家觉得甚至比我翻译得还好 。 文学翻译会变成一个什么样的工作呢?在我想象中 , (文学译者)会变成一个聊文学的人 , 一个探讨文学的人 。 一个真正能在原文中感受诗歌魅力、感受小说魅力的人和一个只能借助机器翻译来生产译本的人 , 他们能谈论的内容、能提供的感受完全不一样 。 那个时候或许所有人都能在第一时间利用机器翻译得到最新的石黑一雄的小说 , 了解石黑一雄大致讲了什么 。 但是一个真正能阅读石黑一雄、读了石黑一雄全部作品 , 而且了解英国文学来龙去脉的人 , 能提供的感触是不能取代的 。

文章图片

陈以侃 青年翻译家、书评人 , 译有《毛姆短篇小说全集》《海风中失落的血色馈赠》等 著有《在别人的句子里》受访人供图

韩林涛:现在很多人讲神经机器翻译已经到了一个瓶颈 。 语料已经没有颠覆性的增长 , 无法往前提升很大幅度 , 只能慢慢往前进挪动 。 前几年我也公开批评过一些虚假宣传的机器翻译厂商 , 因为他们的机器翻译技术完全没有达到他们宣称能够达到的水平 。

今天 , 无论是海外购物 , 还是外国人阅读中国网络小说 , 依靠机器翻译的情况越来越多 。 对文字质量要求不高的、快节奏的人群肯定是有的 。 回到机器翻译能否翻译文学作品的问题 , 文学作品的对象究竟是谁?为了了解石黑一雄的新作品 , 有人会去选择使用更加便捷的机器翻译来速读 , 但总是会有人愿意坚持只读原汁原味的原文 , 也会有人愿意坚持阅读高水平译者产出的更精妙的译文 。 机器翻译的出现不会完全替换掉人这方面的价值 , 而且我认为相比庞大的语言学习群体本身也没有多少人能够做这方面的工作 。 所以我相信机器翻译是可以用来做文学翻译的 , 但应当考虑具体的应用场景 。

(感谢马苗苗对本文的贡献)

参考阅读:

机器翻译小课堂:语言模型、翻译模型、神经网络和神经机器翻译通俗解释

https://www.bilibili.com/video/BV1KJ411m7eb

崔启亮 语言服务需求视角下的英语专业教育杂谈

孙茂松 周建设:从机器翻译历程看自然语言处理研究的发展策略

https://mp.weixin.qq.com/s/hWnW5r4dEaD7Fup46EtS6g

本文为独家原创内容 , 撰文:潘文捷 , 编辑:黄月、叶青 , 未经界面文化(ID:Booksandfun)授权不得转载 。

推荐阅读

- 网络化|工信部:2025年建成500个以上智能制造示范工厂

- 视点·观察|科技股连年上涨势头难以持续:或已透支未来涨幅

- 华依|中信证券:惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶的标配产品

- IT|以色列正式批准开放第四剂新冠疫苗接种 限免疫力低下人群

- 系统验证|以技术革新加速芯片创新效率,EDA软件集成版PNDebug正式发布

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- Tesla|特斯拉Model Y保费何以一夜暴增80%?

- 陈明永|行业观察|OPPO陈明永:对的路,不怕远

- 领域|上海市电子信息产业“十四五”规划:以集成电路为核心先导

- 数字化|70%规模以上制造业企业到2025年将实现数字化、网络化