简单地将对美食体验的美妙归因于人的作用 , 就好像强调传统、正宗与手工是对美食的尊重 , 它们实际上暗示着一种人为的对时间的偏见 。 这种偏见在于 , 时间的沉淀力量被赋权 , 基于天然物理的手工劳作理所应当地具有比机器生产更高的价值 。 这里的重点不是在于为机器生产正名 , 而意欲强调的是 , 过去与当下始终处于一种关系性当中 , 双方如何互相影响、渗透、进化 , 这些过程在科技物质条件下生成着张力与强度 , 构造着个体饮食经验的地貌 。

文章图片

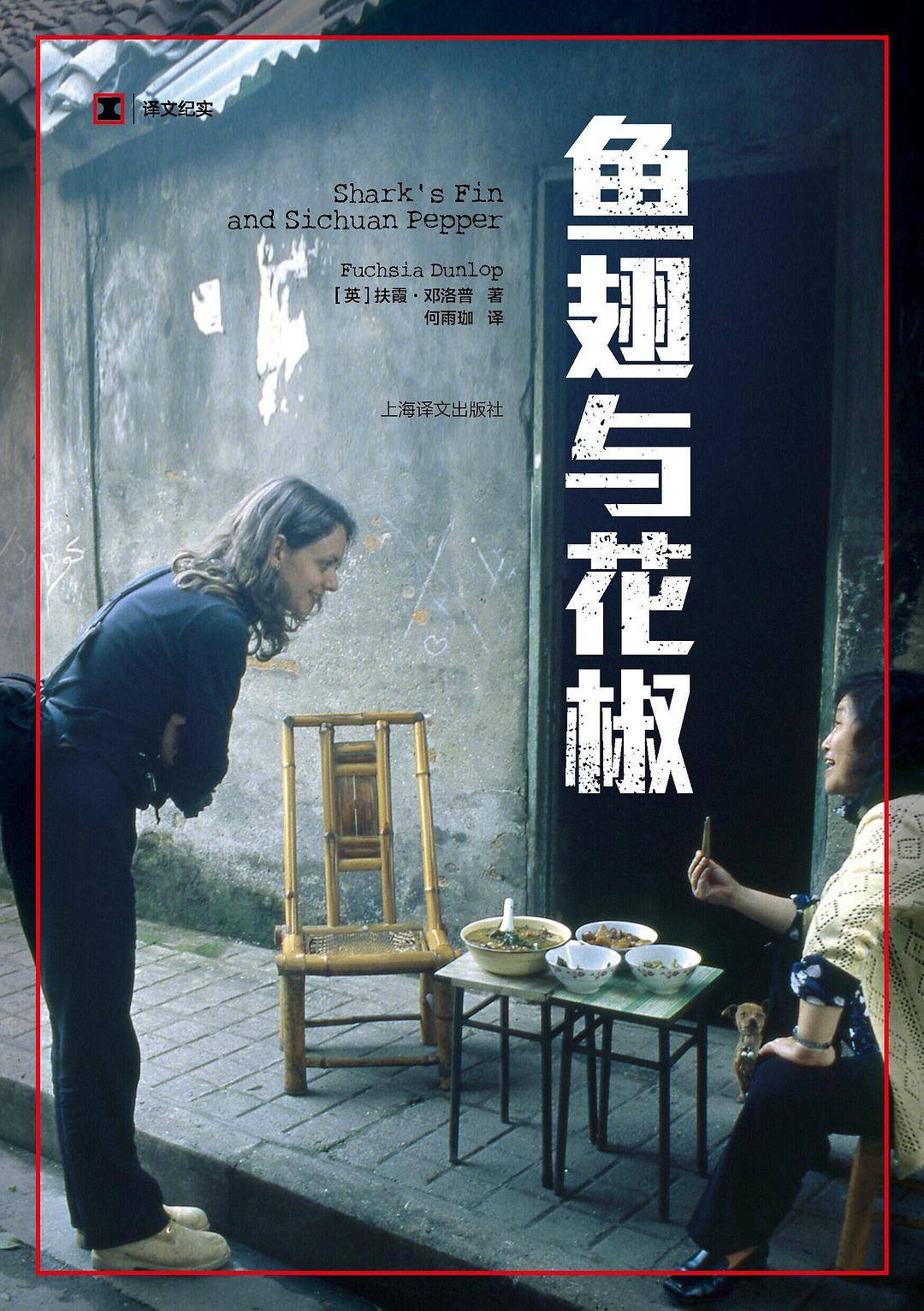

《鱼翅与花椒》

扶霞·邓洛普(Fuchsia Dunlop)在《鱼翅与花椒》中所回忆的她在中国探寻美食的故事 , 绘制了九十年代至本世纪初中国城市化进程中的个体美食经验地貌 。 作者如同一个游牧者 , 用一个个故事来测绘穿越个人历史的经验地貌 。 游牧者成为了现代科技社会的一种身份认同 。 邓洛普的游牧者身份 , 是由作为一个经历了全球化进程的留学生在食物背后的不同地域和文化形态中不断迁徙、嬗变 。 游牧者的身份的生成方式也十分多样 , 例如通过扎根 。 在城市物流系统中忙碌的来自异乡的外卖员 , 因为天气原因导致无法送达产品 , 顾客取消了订单 , 外卖平台扣除了他/她相应的劳务费 , 他/她只好在短暂休息之余坐在电动车上吃起了那份没人要的麻辣烫 。 “那味道还挺好吃” 。 他/她的游牧者身份的生成 , 并不在于他/她去过多少地方、品尝过多少种美食——而是在奔波于城市大街小巷、连接着他/她的劳动的地域中 , 味道倏忽间让他/她具有了一种新的经验深度 。 “五味杂陈”表达着一种经验的强度 , 这种强度来自味道背后错综复杂的力量共振 。

外卖员轻描淡写地回忆着那份麻辣烫的味道 , 记忆在此是一味安慰剂 , 冲淡着事件强度;记忆在此是经验制图中绘制等高线的工具 , 它以当下丈量过去 , 在时间结晶的事件中绘制出经验强度的差异 。 在殳俏的短篇故事《双食记》中 , 主人公“他”童年记忆中的味道出自父亲的“白玫瑰”与“红玫瑰”之手 。 节制清淡与张扬肆意的“双食”体验 , 也在他自己的情爱关系中持续制造着张力 。 在故事临近尾声 , 主人公隐约察觉了食物竟然是白玫瑰与红玫瑰联手“惩罚”他的武器 。 在此 , 食物作为工具实现着现实目的 , 而这种食物的用途却也在主人公的回忆中迭代出不同的生活体验 , 让他为吃过的食物后悔、重新思忖自己的处境……一日三餐中的无意识是一种“自动化” , 而它忽然因为食物的工具性与目的论的介入 , 调动了主人公的回忆 , 在遍历生活体验的历史地貌中修改着“算法” 。

推荐阅读

- 星链|石豪:在太空,马斯克和美国当局是如何作恶的

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 区块|面向2030:影响数据存储产业的十大应用(下):新兴应用

- 年轻人|人生缺少的不是运气,而是少了这些高质量订阅号

- 生活|气笑了,这APP的年度报告是在嘲讽我吧

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 苏宁|小门店里的暖心事,三位创业者的雪域坚守

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 生活|数字文旅的精彩生活