1、视频游戏中“界面价值”的完全发挥

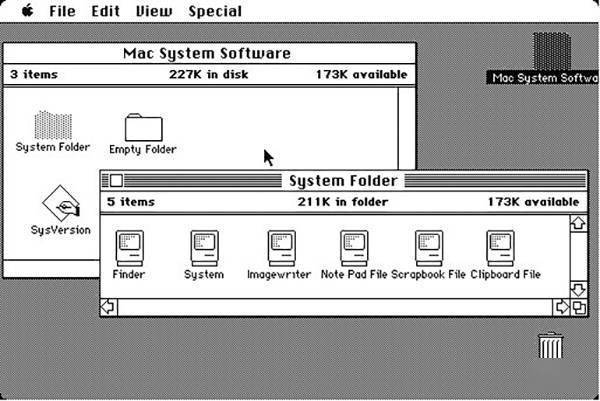

MIT(麻省理工学院)的临床心理学家雪莉·特克尔(Sherry Turkle 1948-)于1995年出版的《屏幕生活》(Life On The Screen)中用一句“现代社会的计算文化将会向后现代社会的模拟文化转变”说明了“界面价值”的出现 。[1]所谓“界面价值”是指建立对屏幕的全面信赖 , 也就是当我们面向电脑之际 , 不会认为其背后有机器或是程序存在 , 而是相信屏幕上所出现的就是一切 。 在她看来 , 以1984年苹果公司发行的Macintosh(简称Mac)为先驱 , 具备Graphical User Interface (GUI , 图形用户界面 , 直译为图形用户接口)功能的电脑开始登场 。 Mac的最大特征为“鼓励用户只停留于外部的图像化表示 , 不使用户感觉到内部的运作机制” [2] 。 至1970年代为止的初期PC和IBM-PC(1981年发行)如果说是“透明开放”的机器 , 那Mac就是作为“不透明技术”出现在用户面前的 [3] 。 用户不再需要掌握编程语言就可以控制计算机(PC) , 取而代之的是为了达成对表层界面的支配 , 对“让视觉化与操作可视对象的直观体验更为发展”的追求 。 “Mac让画面成为了自己的世界 。 ”

文章图片

图1 第一代Mac所使用的OS“System 1.0”(1984年)

主要关注我们在网络时代的自我认知与主体性的变化的特克尔的想法虽然没有引发太多的关注 , 但笔者认为这种“界面价值”在以家用电视游戏为中心的视频游戏的渗透中得到了全面发展 。

以雅达利2600(1977年发售)和任天堂的Family Computer(1983年发售)为嚆矢 , 家用电视游戏机被设计成在没有操作系统和键盘的情况下仅凭简单的输入部件(游戏手柄)和屏幕(电视)就可以完成所有操作 。 虽然游戏机所采用的CPU和PC相同(两者都是采用MOS的8bit) , 那些玩游戏机的用户们——当然其中必不可少地包含了玩具特性 , 都几乎不会有自己面对着机器(计算机)的感觉 。 对于电视游戏玩家来说 , 屏幕上的信息就是“世界”的全部 。 把游戏卡带的插拔等最低限度的硬件操作作为例外的话 , 在“背后”的机械和程序是完全不可见的 。 “界面价值”伴随电视游戏文化共同达到了一个高峰 。

特克尔说 , 在“界面价值”所支配的屏幕上的思考和行为 , 都是“视觉的”、“具体的”、“拼凑的” 。[5]以Mac为代表的图形用户界面PC发展了被称为“桌面比拟”的独特视觉语法和记号系统 。 “比拟”这一概念最初在被引入到PC世界中时是被作为向苹果公司的开发者提供“人机交互指南”(1987年发布)的 。 这份指南因为在开头大声宣扬哲学而被人所知 。 这里所提出的10条“一般设计原则”中最先被提出的就是“从现实出发的比拟”(metaphors from the real world) 。[6]比拟一词在端口理论和人体工程学领域意味着“对应” 。 面对新道具和机器的用户们 , 只要用自身已知的知识和技能就能推导出其机能及使用方法 , 在这个时候能够有效发挥作用的就是“对应” 。 今天GUI(用户图形界面)中标配的桌面比拟图标——比如公文包、文件夹、回收站等图案的使用就是其最大的特征 。[7]

推荐阅读

- 截图|靠抄袭对标苹果?心动黄一孟指责小米新版游戏中心抄袭TapTap

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”

- AirPods|苹果谈论AirPods 3:最大榨取蓝牙技术,希望获得“更多带宽”

- 视点·观察|科技行业都在谈论“元宇宙”,可是它还不存在

- IT|美国CDC:无论接种疫苗与否 民众应避免邮轮旅行

- 养殖|科创信达冠名!第二届智慧养殖高峰论坛帷幕:推动畜牧行业新升级

- 平板|消息称 ROG Flow Z13 游戏平板搭载锐龙 6000 处理器

- Lenovo|联想将推出135W Type-C充电器:游戏本告别“砖头”

- 认识论|管理好时间,是最有价值的投资

- 数字化|商场数字化有本“生意经”