然而游戏文化的这种“对应”和PC界不同 , 是不成体系也没有系统的 , 但是仍旧在摸索中前进 。 让最初开始玩游戏的人——其中大部分都是孩子——就算连说明书都看不太懂也可以立刻开始游玩 , 是视频游戏(特别是家用电视游戏)最为必要的设计理念 。 限于此 , 游戏机和及其软件所追求的“用户友好型设计”不仅和一般的工业制品等同 , 甚至会超越一般的要求 。

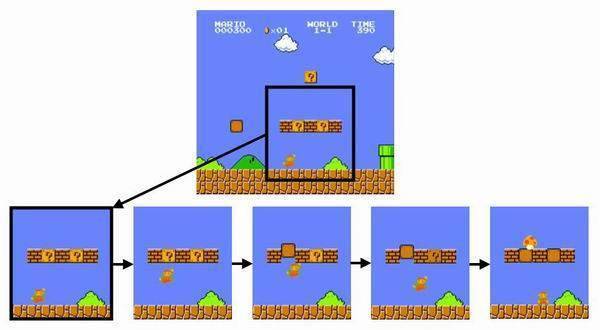

例如 , 任天堂在1985年发布的《超级马里奥兄弟》(スーパーマリオブラザーズ)中 , 隐藏着道具的方块上有着“?”符号 。 如果顶一下的话 , 立刻就能明白“会有什么事情发生” 。 只要顶一下带有“?”符号的方块后 , 方块就会变成四周被钉子围起来的固体 , 这时候即使再去顶的话也不会有反应的信息也会立刻传达给玩家 。 这种认知是一种“affordance”(功能可供性)的过程 , 它超越了文化和语言的屏障 , 达到了相当共通的程度 。 像这样的视频游戏 , 为了让玩家不通过语言 , 直接感受“表象”世界的原理和意义 , 其实在背后凝结着高度的智慧和技术 。[8]在“界面价值”得到完全发挥的游戏中 , 屏幕(画面)中的世界就是“全部” 。 用户体验对屏幕信息的依赖程度也远远高于其他的媒介(例如PC) 。

文章图片

图2 红白机版《超级马里奥兄弟》(任天堂 , 1985年)

因此 , 想要把视频游戏的设计思路也运用到其他领域的动向就自然产生了 。 游戏策划克里斯·克劳福德(Chris Crawford 1950-)1990年发表的论文《从电脑游戏设计中学习》中提议PC软件和界面的开发者们把着力点放置于图像而非文字 , 更为强调(对话性的)互动及使用除了键盘之外的输入设备等方面 , 应该更多地借鉴视频游戏 [9] 。 另外 , 认知科学的开创者 , 倡导“以用户为导向的”唐纳德·诺曼(Donald Norman 1935-)评价道 , 可以预见游戏中的“通过重复失败来进行阶段性学习的设计”和“玩家自己可以直接控制自身行为”将会成为“未来电脑”的模型 。 他说 , 应该从视频游戏中学习“让用户看不到电脑系统” 。[10]日本的游戏策划斋藤明宏把(1961-)创造了“即使没有参考手册 , 但能够进行本能的、直接感受的理解和操作”的“用户界面”与“即使有复杂内容但也能毫无压力地进行自然理解和阶段性学习”的日本视频游戏设计理念称为“GAME-NICS”(游戏电子学) , 并提倡将这种界面和操作应用于医疗、福利和教育的领域 , 同时自己也开始如此实践 。[11]游戏机和电脑之间分界线逐渐消失的现象 , 在苹果公司的iPad和微软公司的Kinect等最近的科技公司的产品倾向中体现得最为明显 。

推荐阅读

- 截图|靠抄袭对标苹果?心动黄一孟指责小米新版游戏中心抄袭TapTap

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”

- AirPods|苹果谈论AirPods 3:最大榨取蓝牙技术,希望获得“更多带宽”

- 视点·观察|科技行业都在谈论“元宇宙”,可是它还不存在

- IT|美国CDC:无论接种疫苗与否 民众应避免邮轮旅行

- 养殖|科创信达冠名!第二届智慧养殖高峰论坛帷幕:推动畜牧行业新升级

- 平板|消息称 ROG Flow Z13 游戏平板搭载锐龙 6000 处理器

- Lenovo|联想将推出135W Type-C充电器:游戏本告别“砖头”

- 认识论|管理好时间,是最有价值的投资

- 数字化|商场数字化有本“生意经”