央广网上海12月23日消息(采访人员唐奇云)可应用于轨道交通上盖建筑、减缓地铁振动的三维震振双控装置;用于预制装配式建筑大型钢管柱梁节点的高强单边连接技术与装备;对路面进行多维高频检测与智能养护的装备与技术;实现无人值守的工业过程在线监测和智能控制的边缘计算平台;对工业废酸进行资源化处置的水处理剂;助力污水处理厂提标扩容的高浓度复合粉末载体生物流化床技术;防止水体富营养化的原位水体微生物活化修复技术;检测血液自身抗体的肺癌早期诊断试剂盒;治疗难治性皮肤病疗效显著的新型实时可控无痛光动力治疗智能系统;对癌症进行高效、灵敏检测的新型循环肿瘤细胞检测纳米技术……

昨天(22日)下午 , 同济大学发布“2020年度十大最具转化潜力科技成果” , 涵盖了工程制造、绿色环保和生物医药等多个领域 。 上海市教委科技处处长许开宇 , 上海市科委创新服务处副处长梁冰 , 同济大学副校长吴志强、顾祥林等出席参会 。

作为同济大学加速推进科技成果转移转化、促进创新创业人才培养的又一实际行动 , 今年7月 , 同济大学2020年度“十大最具转化潜力的科技成果”评选活动正式启动 。 11月 , 来自政府、行业、投资、专业技术等领域的40余位专家和学者 , 对科技成果进行了初次评选 , 25项成果脱颖而出 。 近日 , 同济大学组织现场专家评审会 , 对初评入围的这25项成果项目进行项目答辩 , “十大最具转化潜力科技成果”由此诞生 。

据了解 , 在十大科技成果中 , 4项成果属于工程制造领域 , 环境科学与工程学院3项绿色环保领域的科技成果入选 , 还有3项科技成果属于生物医药类成果 。 同济中车创新研究中心主任何翠微、长江三峡集团上海分公司总经理石小强、基石药业(苏州)有限公司大中华区总经理赵萍 , 作为行业专家 , 分别对入选的这三类科技成果作了现场点评 。 他们表示 , 这些科技成果具有很高的科技含量和非常好的应用前景 , 希望通过校企等多方共同努力 , 早日推动它们转化落地 。

减轻地铁振动影响 , 提升轨道交通上盖建筑舒适度

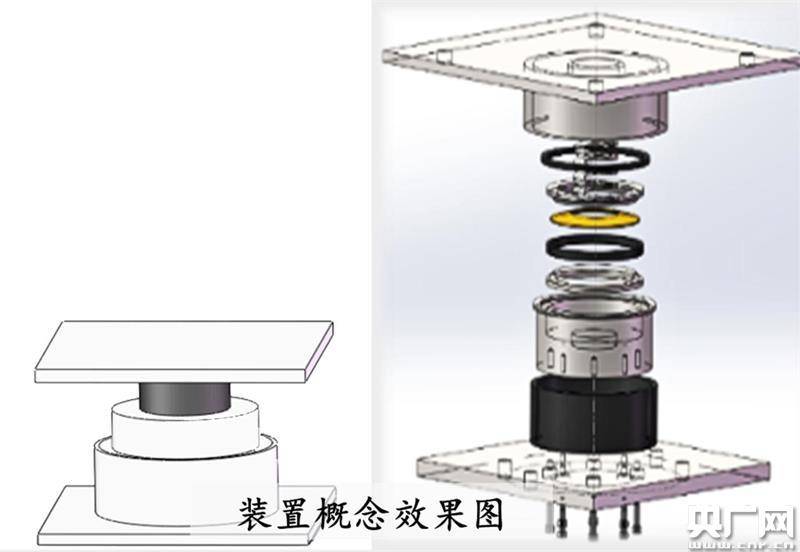

土木工程学院周颖教授团队研发的“带刚度自适应特性的三维震振双控装置” , 由并联螺旋弹簧与碟形弹簧组及运动解耦构造等创新工艺组成 , 从而形成“高静、低动刚度”的新型震振双控系统 。 装置可提供适应各种上部承载体的竖向刚度 , 突破了水平与竖向减振耦合技术瓶颈 , 减小摇摆倾覆风险 。

此成果可广泛应用于城市新涌现的轨道交通上盖建筑 , 以提高建筑居住或办公环境舒适度 , 减轻地铁振动带来的潜在健康问题 , 亦可应用于精密设备 , 解决三向震振双控技术难题 , 推动土木建筑等相关产业发展 , 带来显著的社会效益 。

该成果投产使用后 , 可实现隔震设计阶段上部结构的降度设计 , 减小结构构件截面 , 增加商业使用面积或居住面积 , 显著降低结构工程造价 。 此外 , 所需核心元件皆为工艺成熟的工业产品 , 装置性价比高 , 相比传统轨道隔振方案 , 震振双控成本大幅降低 , 取得巨大经济效益 。

【年度|全力推进优秀科研成果转化落地 同济大学发布2020年度十大最具转化潜力科技成果】

文章图片

带刚度自适应特性的三维震振双控装置概念效果图(本文图片:央广网发 同济大学供图)

聚焦绿色环保领域 , 助力污水处理厂提标扩容

污水处理厂提标扩容一般需要大量投资 , 技术工艺复杂 , 投资和运行费用高 , 建设周期长 。

同济大学环境科学与工程学院戴晓虎教授团队研发的“高浓度复合粉末载体生物流化床技术” , 基于污水生物处理技术原理 , 向生物池投加复合粉末载体 , 提高生物池混合液悬浮固体浓度 , 构建悬浮生长和附着生长的“双泥”共生微生物系统 , 强化抗冲击能力 , 并提高污染物容积负荷和污泥沉降性能 。 通过污泥浓缩和复合粉末载体回收系统 , 实现双泥龄 , 解决脱氮菌和除磷菌泥龄矛盾 , 强化了生物脱氮除磷效率 。

值得一提的是 , 相对于传统污水处理技术 , 该技术处理负荷提升两倍以上 , 投资成本减少20%以上 , 建设周期减少30%以上 , 不仅可用于已建成的城镇污水处理厂提标扩容改造 , 也可直接用于新建城镇污水处理厂项目 , 可有效解决我国污水处理厂的提标扩容征地难、建设周期长、投资费用高等难题 , 具有巨大的推广应用价值 。 该技术目前已在10多个城镇污水处理厂应用 , 日处理规模达到120万立方米 , 产值30多亿元 。

文章图片

高浓度复合粉末载体生物流化床技术工程应用

突破难治性皮肤病治疗瓶颈 , 引领无痛光动力治疗新时代

5-氨基酮戊酸光动力疗法(ALA-PDT)是一种药械联合的新型靶向疗法 , 治疗非黑素性皮肤肿瘤、痤疮、尖锐湿疣等难治性皮肤病疗效显著、副作用小 。 但ALA-PDT治疗过程伴有剧烈疼痛 , 严重影响患者治疗感受 , 是业界公认的ALA-PDT治疗瓶颈 。

“新型无痛光动力治疗皮肤病关键技术及转化——新型实时可控无痛光动力治疗智能系统”项目团队在同济大学医学院、附属上海市皮肤病医院王秀丽教授带领下 , 长期致力于ALA-PDT临床与基础研究 , 在国内外率先掌握了“无痛ALA-PDT关键技术” , 形成相关成果申请国家专利 , 并将其转化生产出第一代无痛光动力治疗仪用于临床治疗 。 在此基础上拟进一步打造个性化、智能化、便捷的新型无痛ALA-PDT , 降低对专业医师的依赖程度 , 打破技术壁垒 , 实现无痛ALA-PDT扩大推广应用 , 引领“ALA-PDT无痛治疗新时代” 。

目前 , 其团队已将诸多原创性研究成果进行临床转化 , 总结关键技术并将其推广至全国2000多家医院 , 直接获益患者逾100万人次 。

文章图片

第一代无痛光动力治疗仪

推荐阅读

- 生活|气笑了,这APP的年度报告是在嘲讽我吧

- 网络|天津联通全力助推天津市入选全国首批千兆城市

- |南安市交通运输局:履行行业监管职责,扎实推进公路工程中介服务专项整治

- 公司|科思科技:正在加速推进智能无线电基带处理芯片的研发

- 语境|B站2021个人年度报告发布:你共计看了多少个视频

- 人工智能|聚焦车载人工智能计算芯片研究 推进汽车产业高质量发展

- 支持|联发科OPPO携手推进5G普及,OPPO A72首发天玑720

- 地球|没有了人类,地球气候环境会怎样|澎湃问吧年度盘点(上)

- 网友|重磅!2021年度『量化』关键词揭榜

- 挖矿|深信服2021年度安全技术盘点,解决了用户哪些需求呢?