ADC 药物

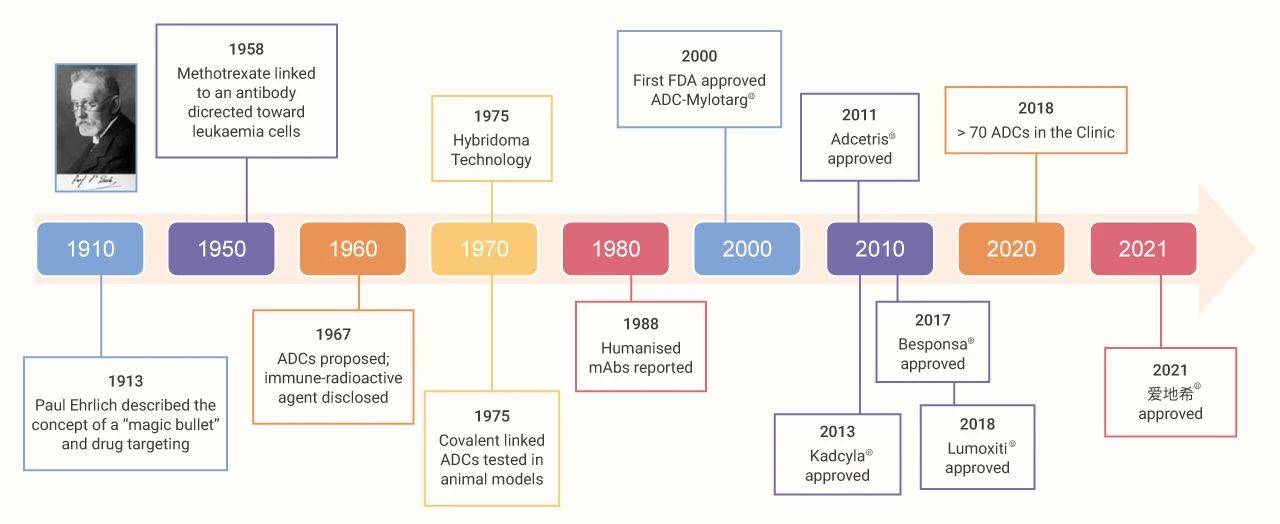

20 世纪初 , 德国诺贝尔奖得主 Paul Ehrlich 最早提出 ADC 药物的构思 。 1958 年 , Mathe 首次将甲氨蝶呤偶联抗鼠免疫球蛋白治疗白血病 , 拉开了 ADC 药物的研究序幕 。 经过科学家们的不懈努力 , ADC 药物终于取得突破性进展 。 特别是在实体瘤上的成功应用 , ADC 药物的研发进入了黄金时代 。 根据 Nature 预测 , 未来 5 年 ADC 药物的全球市场销售额将会超过 164 亿美元 。

值得一提的是 , 我国自主研发的 ADC 药物维迪西妥单抗于 2021 年 6 月 9 日获 NMPA 批准上市 。 ADC 药物发展简史 , 以及已被 FDA 批准的部分 ADC 药物的结构图分别如下所示:

文章图片

图 1. ADC 药物的发展史[2]

文章图片

图 2. ADC 药物的结构[3] (红色表示细胞毒素 , 蓝色表示连接子 , 其余表示抗体部分)

ADC 药物的具体作用机制及其治疗窗

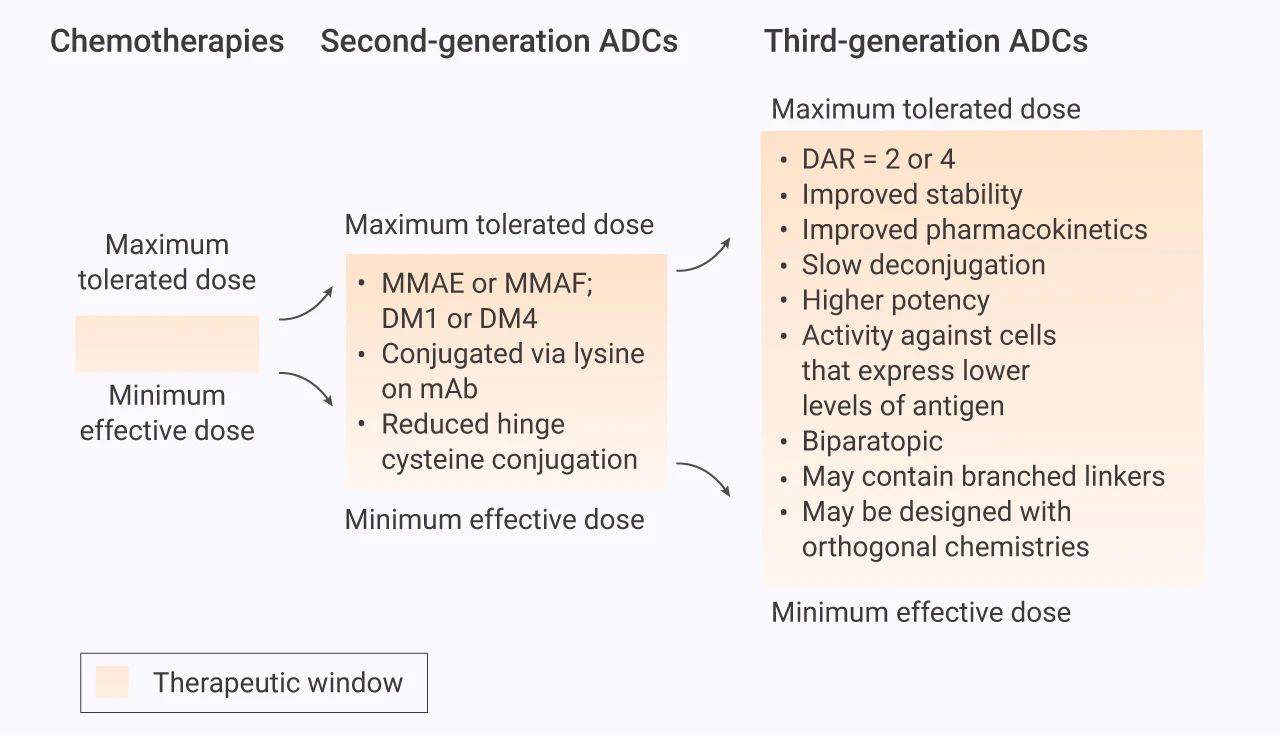

与传统的细胞毒性药物相比 , ADC 药物可以增加有效载荷的效力 , 并降低其毒性 。 ADC 药物结合肿瘤相关抗原;进而通过内吞作用内化进入细胞;ADC 药物在溶酶体中发生裂解;最后有效载荷释放 , 并发挥药效 (破坏微管或者 DNA)并诱导靶细胞发生调亡[4] 。

细胞毒性药物的靶向递送 , 可以增加药物到达肿瘤细胞的百分比 , 从而降低了最小有效剂量 , 提高了最大耐受剂量 。 然而 , 由于脱靶毒性 (如连接子稳定性较差) 的存在 , 第二代 ADC 药物的治疗窗还是较窄 (图 3) 。

抗体、连接子、有效载荷和偶联技术的不断优化 , 使得第三代 ADC 药物的治疗窗进一步增大 , 这也是目前的研究热点 。

文章图片

图 3. ADC 药物的治疗窗[5]

【治疗|靶向抗体偶联药物 (ADC)——抗肿瘤 | MedChemExpress】肿瘤靶抗原

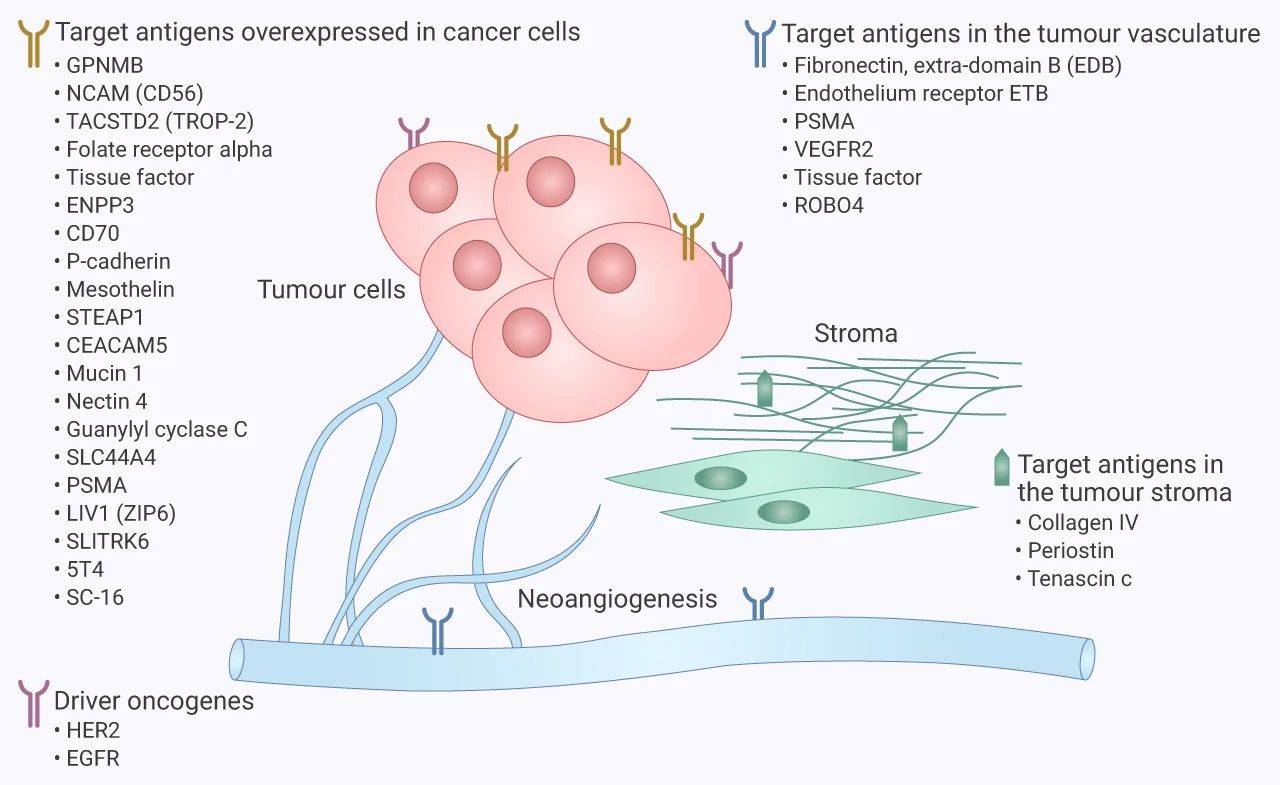

理想的靶抗原应该是:1、在肿瘤中高表达 , 异质性有限 , 正常组织中低表达;2、尽量减少抗原脱落 , 以防止抗体在循环中与其结合;3、抗体应通过受体介导的内吞作用很好地被内化 , 并且在内吞作用期间不应被调节 。 如图 4 所示 , ADC 药物在实体瘤中常见的靶抗原 , 大部分位于肿瘤细胞中 。

文章图片

图 4. 实体瘤中 ADC 相关的靶抗原[6]

抗体

理想的抗体需要对肿瘤相关抗原具有较高的特异性和亲和力 , 血浆中稳定性好 , 免疫原性低 , 较低的交叉反应 , 较长的循环半衰期和有效的内化等特点 。 目前 , 所有临床和临床前发展的 ADCs 都含有免疫球蛋白 G (IgG) 同种型的抗体 。 IgGs 可分为四个亚型:IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4 (如图 5) 。 其中 , IgG1 和 IgG4 被成功应用于 ADC 药物 。

推荐阅读

- 区块|面向2030:影响数据存储产业的十大应用(下):新兴应用

- 转向|时代落幕,佳能:1DX3 将会是旗下最后一款旗舰单反

- 集聚|向全球应用创新策源地持续迈进 上海“双千兆”应用体验中心正式揭牌

- 警告!|华为联想卷入滴滴高管千万受贿案 判决书曝光浪潮曾向其输送720多万

- 何由|2021年,奔向星辰大海的脚步更稳更远!

- 风湿|钟南山邀张桂梅赴广州治疗

- 西湖|施一公:创新,永远向顶尖发力!

- Hotel|向光前行,点亮未来 -- 2022上海国际商业及工程照明展

- 智能汽车|瞄准2022的靶心 智能汽车还要深挖潜力

- 趋势|[转]从“智能湖仓”升级看数据平台架构未来方向